三、梁谱“复旦校注本”的来龙去脉

(一)中华点将、复旦接手

据“《梁任公年谱长编初稿》专档”,目前可见发起动议的第一函,为1961年11月3日“中华书局近代史组”致复旦大学胡绳武、金冲及函,内称:

《梁启超年谱长编》,外间要求颇急,我们计划在明年出版。前次李侃同志在武汉开会时,曾向您们说及此事,并蒙同意担任校订、增补工作。刘德麟同志对整理工作提出的初步意见,也已送请参阅,未悉尊意如何?可否在近日内将您们对这一工作的具体意见(整理方式、完成时间、是否需要补充材料、如何增补等等)见告,以便商量。

按,李侃(1922-2010),时为中华书局近代史编辑组组长。1958年金灿然担任中华书局总编辑后,提出中华书局要搞近代史图书出版,从历史编辑组析出历史二组,后改称近代史编辑组,张静庐任组长。同年7月,李侃从商务印书馆调到中华书局近代史组,主持编辑组全面工作。1961年张静庐退休,李侃任近代史组组长,卢文迪为副组长,编辑有刘德麟、赵仲兰、何炳然、段昌同、胡宜柔、段双生等人(《我与中华书局》,收入《李侃史学随笔选》,中华书局2008年,610页)。

据卢文迪撰写的情况说明:“《梁启超年谱长编》以史料价值较高,打算出版。61年8月19日总编室通知,此书已由田家英同志看过,同意出版,但不加删节,内部发行。”(《卢文迪关于陈匡时整理〈年谱长编〉的说明》,1964年5月8日)1961年10月,李侃赴武汉参加辛亥革命五十周年纪念活动时,与复旦大学胡绳武(1923-2016)、金冲及(1930-)面洽,商及重新整理《梁启超年谱长编》事,并得到后者“同意担任校订、增补工作”的允诺,故11月3日去信咨询“具体意见”,同信并提出“请您们两位撰写《梁启超》一书,亦请慨允”。

辛亥革命五十周年学术讨论会留影(1961 年10 月21 日,武汉)

胡绳武、金冲及当时均为复旦大学历史系青年教师。按1952年院系调整,教育部规定综合性大学的历史系都要开设中国近代史的课程,复旦历史系在当年成立中国近代史教研组,由陈守实为教研组主任,成员则有胡绳武、金冲及二人,后来陆续增加戴学稷、赵清、陈匡时、张遵骧、余子道、黄美真等(金冲及:《合作数十年的老大哥胡绳武》,收入《经历:金冲及自述》,生活·读书·新知三联书店2023年,第188页;另据金光耀老师提示,“1952年成立的是中国史教研组,近代史教研组要到1955年秋季才单独成立”,此处待考)。

刘德麟(1925-2023),浙江吴兴人,中华书局资深编审,1957年毕业于复旦大学历史系,同年进入中华书局工作,1990年退休。他也是中华方面梁谱整理工作的主要参与人,当时提供了书面的“初步意见”。以上可见1960年代梁谱再版计划启动之初,即具有浓厚的“复旦”背景。

1961年12月1日,胡绳武复函李侃,附信“寄上我们教研组陈匡时同志起草的‘关于重印《梁任公先生年谱长编初稿》的补充意见’(系指对刘德麟同志原草案的补充),请你们提意见,并对今后如何具体进行工作,予以指教”。复旦方面正式确定陈匡时担任梁谱长编的整理工作。

《李侃史学随笔选》,中华书局2008年

《经历:金冲及自述》,生活·读书·新知三联书店2023年

陈匡时于1956年复旦历史系毕业留校,1960年曾发表论文《关于对梁启超的评价问题简介》(《学术月刊》1960年第2期),这可能也是他正式发表的第一篇学术论文。虽然文章主旨在于“分析和批判梁启超的政治思想”,但处理“旧史家”相关言说相当熟练和全面,表明作者对于梁启超著述及其传世情况多有掌握,文中言道:

解放前的旧史家们对于这个作为政治人物梁启超及其政治思想,尚没有作过认真的系统的分析和批判。在整理方面,《饮冰室合集》的出版只是极初步的[地]提供了研究资料。直到解放前几年,梁的后人及朋友才主持了和整理了篇幅较大的《梁任公年谱长编初稿》。这个年谱在编写和整理方面并没有越出旧式的观点和整理方法,但却集中和保存了大量的和有些是很重要的研究资料,为后来研究梁启超者提供了有利的条件。

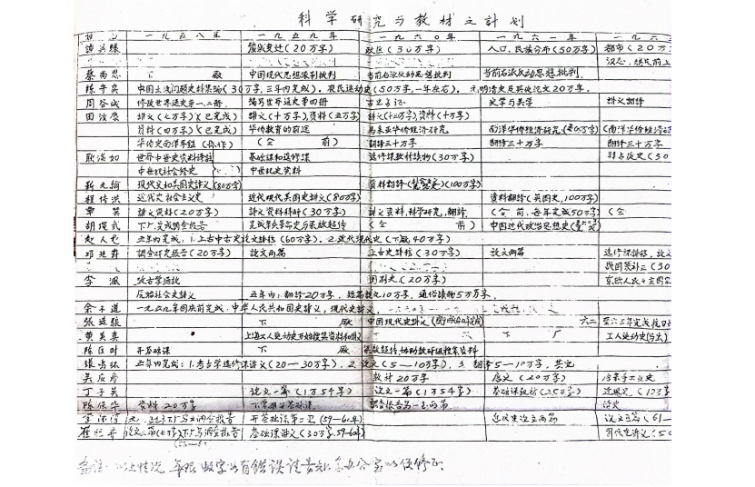

关于《年谱初稿》,又有注释说明:“据中国史学会编《戊戌变法》丛刊的书目解题中说,此年谱系稿本,梁思庄先生藏。上海图书馆和复旦大学都藏有该年谱的油印本(上海图书馆藏的是有当事人批论批注过的)。”据复旦历史系近代史教研组《科学研究与教材之计划》,胡绳武在1959、1960两年的工作计划是“完成辛亥革命史与梁启超传”,陈匡时在1960年则是“梁启超传,协助教研组搜集史料”(《历史系一九五八—五九学年度各种方案、规划和计划(附58—62年工作规划纲要)》,复旦大学校史馆藏,案卷顺序号:25)。陈匡时在梁启超研究和史料方面已有不少积累,这大概也是胡绳武、金冲及将梁谱整理工作指派给他的重要原因。

陈匡时:《关于对梁启超的评价问题简介》,《学术月刊》1960年第2期

《科学研究与教材之计划》,《历史系一九五八—五九学年度各种方案、规划和计划(附58—62年工作规划纲要)》,复旦大学校史馆藏,案卷顺序号:25

由陈匡时起草的《对重印年谱的一点补充意见》(1961年11月),就刘德麟原建议有所商榷补充,提出“底本问题”“删节与否”“一些政治问题”“建议直排”“附录问题”“旁注”“目次”“其余标点、分段、引文、注释”等八点意见,并一一具体说明。如“底本问题”,陈匡时注意到上海图书馆藏陈叔通等批校本(即前揭论文提及“有当事人批论批注过的”的油印本),强调各类眉批、夹注和题跋的史料价值,相应提议:

增加上海图书馆所藏修改本(油印)作校补用。具体做法,仍用油印本为底,若上图藏本有删者不删,有增者则视参考价值大小予以全录或摘录,添入页注。这样,在内容上更为充实。上图修改本系陈叔通先生所赠,有梁的后人及同时代亲朋辈眉批、夹注和题跋,所以对于油印本初稿的错误和失实处,会有进一步校正。

刘德麟意见书颇具政治敏感,言及年谱中“反共和民族问题”,担心“是否会涉及现实的政治影响或梁的后人是否同意重印”;陈匡时则更关心年谱的“使用价值”,“补充意见”坚持认为:

这一部分正是研究梁的政治活动和思想发展关系较大,而且也是年谱中比较重要的部分。如果考虑删节,则年谱使用价值就会降低,研究工作者也不得不重新利用年谱油印本,进而使重印的目的也会部分的达不到,形成研究者又要交叉地使用重印本与油印本的困难。这一点,请考虑。(批示:要请示)

年谱初稿因总体份量较大,又引起是否必要“删节”的争议,陈匡时也从“主要是供研究工作者参考和使用”的角度出发,认为“还是保留年谱本来面目为宜,仅作一些技术上的改动;另外,删节的要求与界限也极难划分与掌握,弊病较多”。

再则,为年谱更加方便利用,陈匡时主张因事制宜,制作多种“旁注”“页注”与“附录”,表示“原建议要求人名、字号、暗号别为一表作附录,我们觉得不如随时列入页注为宜,以便阅览,不令读者往返翻阅”,“年谱份量较大,附一简明活动及思想年表,以便阅者查考”(《对重印年谱的一点补充意见》)。据李侃批示:“此书,不必要求过高,整理也不需要很复杂。”(1961年12月7日)在中华书局重印梁谱的考量,整理工作似乎是偏技术性,“不必要求过高”,但从陈匡时的“补充意见”看,其秉持学术工作的严要求和高标准,必然会将这一工作“复杂化”。

陈匡时:《对重印年谱的一点补充意见》(1961年11月)

本年,陈匡时在接受访问时,就梁谱整理的缘起回忆如下:

中华书局的李侃先生和胡绳武先生不知道什么原因,说让陈匡时整理,四十多万字。

这个事情可能是中华书局的李侃负责,李侃与胡绳武先生讲起这个事情,因为《梁启超年谱长编》编好了以后油印了,之后给他所有的朋友都事先看过,许多人在上面批注,遇到熟悉的话、某个事情就会笺。因此这里面有很多注解,就编成一个注笺版。上海这个注笺本,里面有好多梁启超朋友的加注,这个油印本就变成了一个(重要的)稿本,也被上海图书馆收藏。(陈匡时访谈记录,2024年6月23日)

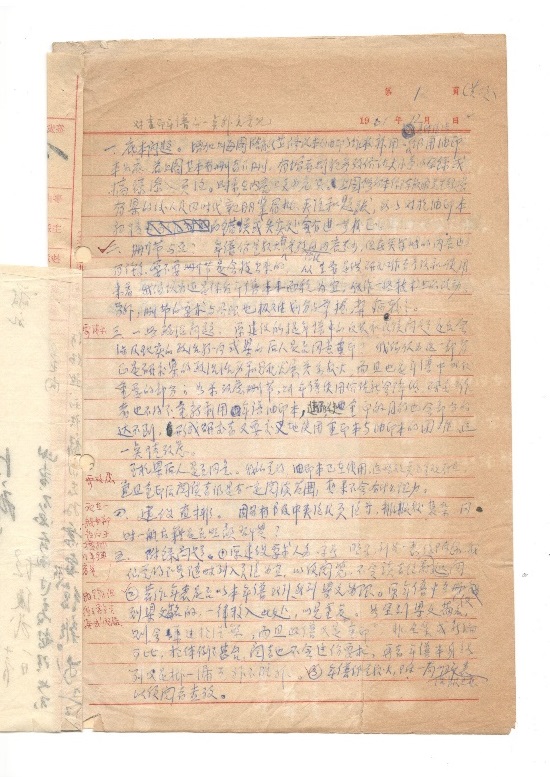

1961、1962年之交,李侃为推进这项工作,曾前往上海,与复旦方面人员面商。按当时计划,陈匡时以《梁任公先生年谱长编初稿》1936年油印本为工作底本,参校1958年台北世界书局排印本及上图藏批注本,前两书均由中华书局寄给,然至1962年3月仍未收到。3月8日,陈匡时致函李侃称:

关于年谱问题,自您回京后,我们一直在等候您把油印稿和台湾(本)寄来,再进行。刚从绳武同志处看了您的来信,我们商量之后,认为油印稿我校只有残本(不全),又不能毁掉,而台湾本从未见过,所以若要整理“年谱”,确实需要你们将上述两稿见寄。不知您的意见如何?致请早日复信。

陈匡时致李侃(1962年3月8日)

1962年3月13日,近代史组复函陈匡时,“将《梁任公先生年谱长编初稿》的油印本(十二册)和台湾本各乙部寄奉”,同信嘱咐:“请从速着手整理,力争在上半年完成才好。至为感盼。又,这两部书,切请妥善保存,用毕即行寄回。在油印本上进行整理加工,亦请保持整洁,以免污损。”至此,《年谱》整理工作开始进入轨道。

(二)“《年谱》整理工作”的初步方案

1962年5月18日,中华书局近代史组致函胡绳武、陈匡时函,询问进度:“前接来函,嘱将《梁启超年谱长编》油印本及台湾世界书局本寄申,已于 月 日挂号寄奉,想早蒙察收,并已着手整理。迩来已进行多少?如何进行?便中尚希示知,俾可安排发稿时间。如能将加工好的先寄一部分来,更是企盼。”(此信起草人:刘德麟)同信并提及上海图书馆藏批注本,正式建议以“脚注”形式补入——

汤志钧同志最近来信,提到上海图书馆藏有徐勤、何擎一等浮签批注过的梁氏年谱(此时[事]您们也曾谈及过),建议补入。我们认为最好作为脚注,而不动原文。这仅是初步意见,提供参考。

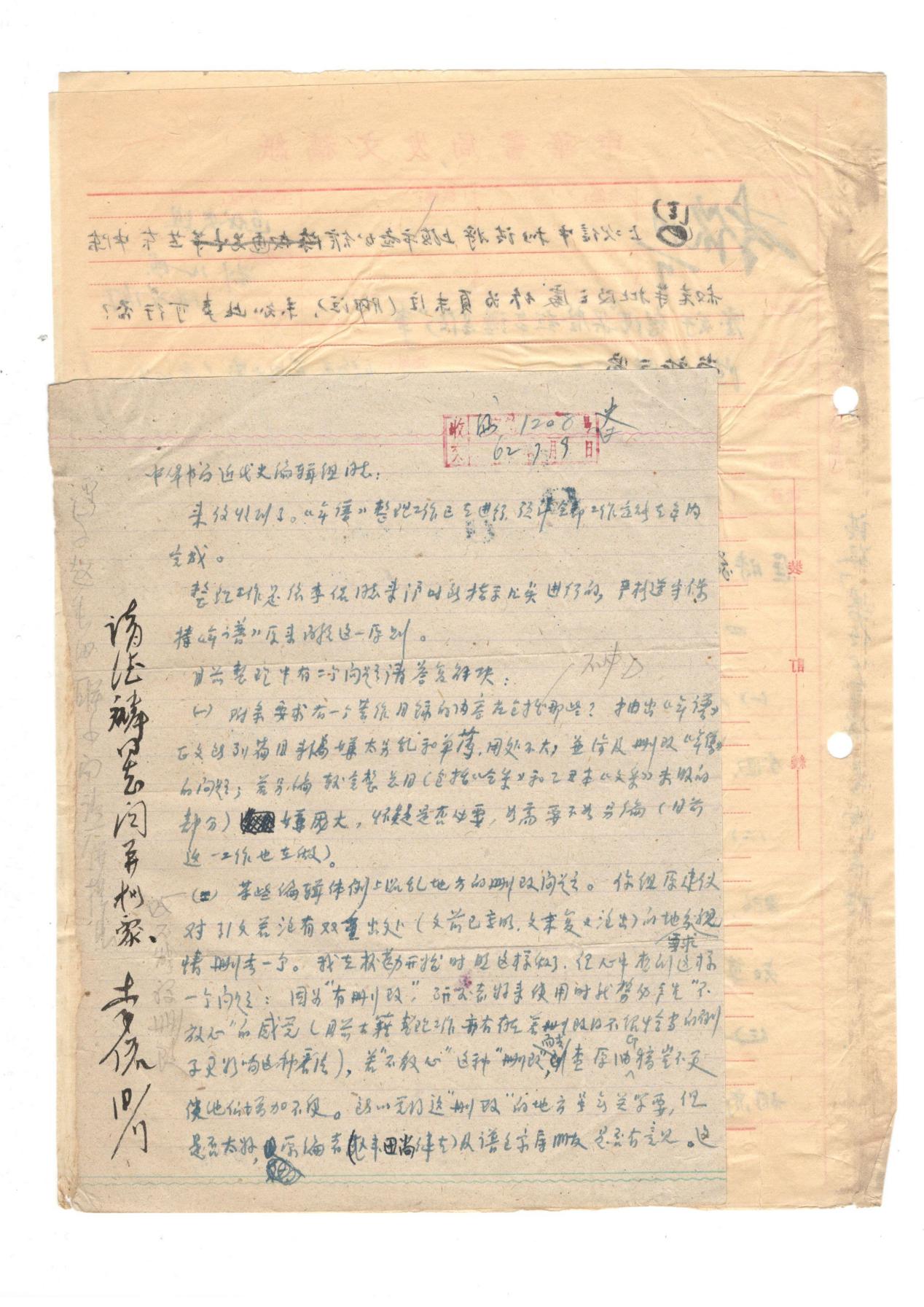

1962年7月4日,陈匡时复函近代史组:

来信收到了。《年谱》整理工作已在进行,预计全部工作定能在年内完成。整理工作是依李侃同志来沪时所指示几点进行的,严格遵守保持《年谱》原来内容这一原则。

信中就目前整理进度,提出两个问题, 即(一)“附录要求有一个著作目录的内容,应包括哪些?”(二)“某些编辑体例上混乱地方的删改问题。请答复解决。”关于“删改”问题,陈匡时表示慎之又慎的态度——

因为“有删改”,研究者将来使用时就势必产生“不放心”的感觉(目前古籍整理工作亦有存在着删改得不很恰当的例子,更影响这种看法),若“不放心”这种“删改”,而去查原油印稿,岂不更使他们增加不便。所以觉得这“删改”的地方虽无关紧要,但是否太好,原编者(赵丰田尚健在)及谱主家属、朋友是否有意见,这一点也要体察。

陈匡时致近代史组(1962年7月4日)

1962年7月18日,近代史组就以上两个问题,给予正式回复:(一)“原要求编一梁氏著作目录作为本书附录,既嫌庞大而又不易全面,可如尊意,不必另编。”(二)“关于原书中双重出注,仅取其一,我们以为这并不能算作删改,如在‘出版说明’中加以交代,似亦不致使读者‘不放心’”。同信提出“如能将已整理好的部分,先寄示若干,更是企盼”(寄“上海复旦大学6舍19号”)。

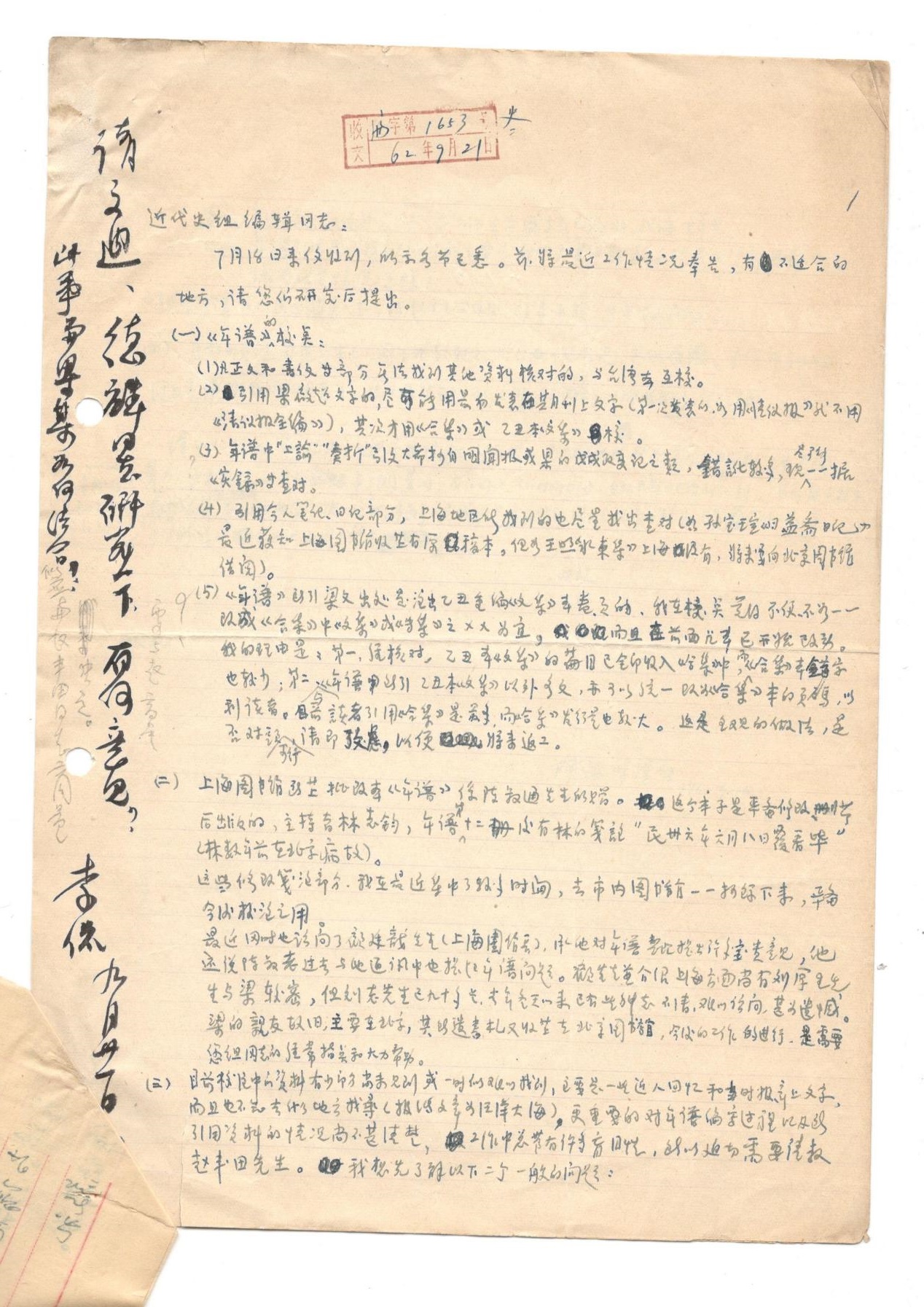

总括而言,“复旦校注本”的工作,主要有几个方面:一则“校”,年谱各类引文的校勘;再则“注”,对其中不易解的人名、专名做必要注释;三则完整迻录上图藏陈叔通本的“批注”内容。在1962年9月16日致近代史组函中,陈匡时论及“《年谱》的校点”问题,颇能反映其史料学观点:

(1)凡正文和书信等部分无法找到其他资料核对的,与台湾本互校。

(2)引用梁启超文字的,尽可能用最初发表在期刊上文字(第一次发表的,如用《清议报》就不用《清议报全编》),其次才用《合集》或乙丑本《文集》校。

(3)年谱中“上谕”“奏折”引文大都抄自《国闻报》或梁的《戊戌政变记》之类,错讹较多,现尽可能一一据《实录》等查对。

(4)引用今人笔记、日记部分,上海地区能找到的也尽量找出查对(如孙宝瑄《日益斋日记》,最近获知上海图书馆收藏有原稿本;但如王照《水东集》,上海没有,将来要向北京图书馆借阅)。

(5)《年谱》所引梁文出处,是注出乙丑重编《文集》本卷、页的,我在校点觉得不便,不如一一改成《合集》中《文集》或《专集》之xx为宜。而且在前面几本已开始改动。我的理由是:第一,经核对,乙丑本《文集》的篇目已全印收入《合集》中,而《合集》错字也较少;第二,与《年谱》所引乙丑本《文集》的以外各文,亦可以统一改为《合集》本的页码,以利读者。目前读者引用《合集》是最多,而《合集》发行量也较大。这是主观的做法,是否对头可行,请即考虑,以便将来返工。

陈匡时致近代史组(1962年9月16日)

鉴于中华书局来信提议“将上海市图书馆藏本中陈叔老等批改之处作为页末注(脚注)”,陈匡时对该藏本情况进行了深入的走访调查,在掌握版本源流的前提下,全行抄录“批改”部分。他对此有专门说明:

上海图书馆所藏批改本《年谱》系陈叔通先生所赠。这个本子是准备修订、删节后出版的,主持者林志钧,年谱第十二册后有林的笺注“民卅六年六月八日覆看毕”(林数年前在北京病故)。这些修改笺注部分,我在最近集中了较多时间,去市内图书馆一一抄录下来,准备今后校注之用。

最近同时也询问了顾廷龙先生(上海图书馆),承他对年谱整理提出许多宝贵意见,他还说陈叔老过去与他通讯中也提起年谱问题。顾先生并介绍上海方面尚有刘厚生先生与梁较密,但刘老先生已九十多岁,去年冬天以来已有些神志不清,难以询问,甚为遗憾。梁的亲友故旧主要在北京,其所遗书札又收藏在北京图书馆,今后的工作的进行,是需要您组同志的经常指点和大力帮助。

关于“注释”方法,陈匡时起初并未在作为工作底本的“油印本”上直接操作,而是先一一抄在“另本”中。为此,致近代史组函也有所咨询:“目前的页注写在另本上,因为册数较多,前后可能互见,又怕遗漏。暑假中祁龙威同志来沪,教我用纸片夹注。因为我缺乏这方面的经验,不知哪种对排版有利,特为请教。” (《陈匡时致近代史组》,1962年9月16日)按祁龙威(1922-2013),时为扬州师范学院(今扬州大学)历史系教师。

为更有效率地推进整理工作,陈匡时注意调查《年谱初稿》的史源和具体编纂过程,故而希望通过中华书局与原编者赵丰田取得联系。他说:“目前校注中的资料有少部分尚未见到或一时似难以找到,主要是一些近人回忆和当时报章上文字,而且也不知去什么地方找寻(报纸文章为汪洋大海),最重要的对年谱编写过程以及所引用资料的情况尚不甚清楚,工作中总带有许多盲目性,所以迫切需要请教赵丰田先生。”当时提出想了解的两个主要问题:

第一、年谱编写的经过大略,丁文江生前是否已编好,或编定多少。

第二、年谱引用过或搜集到的资料主要有哪些?其中较重要的珍贵的资料目前流失、保藏情况怎样?

就客观条件而言,陈匡时的工作环境是艰苦的。上海地区所藏梁启超资料不算充分,他在教学之余从事《年谱》整理,时间原本有限,为了参校上海图书馆藏“批注本”,每每需要从复旦长途跋涉到市内看书、抄书,奔波劳顿可想而知。陈匡时回忆说:

原来上海图书馆,最早一部分是鸿英图书馆(笔者按:建国后改称上海市报刊图书馆,1958年正式合并为上海图书馆),它的馆长叫什么名字我也忘了,他拿出这个东西作为稿本让我看的。我看了以后,就来整理,把里面批注的东西都整理出来。这个东西,我搞了快两年,我从复旦到上海图书馆,南京西路那个,这两年我有很多时间都到上海图书馆。

这个稿本,也不能在我手上,因为这里面有校勘的内容,上海图书馆作为一个特别的东西(机构),一般的人不能看。当时我因为是整理,就每天跑到它那里去。

那个鸿英图书馆的馆长,老先生很有名,名字我一下子想不起来了。我找到了他,他很好,带我到他一个特别的房间看这个稿本。看稿本以后,我就把上面所有的批注全部整理出来,而且给有关的人物写了小传,把这些人整理出来。因此有两年的时间花在这个上面。我没有最后完成这个稿子,但基本上已经弄好了。(陈匡时访谈记录,2024年6月23日)

至1962年9月,也就是距这项工作启动半年后,整理进度已近完成三分之一,陈匡时向中华书局说明如下:

综合以上情况,前一阶段工作进展较慢是有许多原因的,而主要的在于校勘需用资料分散,集中查阅费力,逐字校对,所用对校本子较多,费时,在注解上化[花]的时间也不少,主观上能力也有所限制。目前除全稿准备了资料外,逐本校对有的已校了四册,约占三分之一。想以后进度会快一些的,争取早日完成,还是需要你组诸同志多多帮助指导!现在我的工作许多资料,要到市内上海图书馆去查阅。(《陈匡时致近代史组》,1962年9月16日)

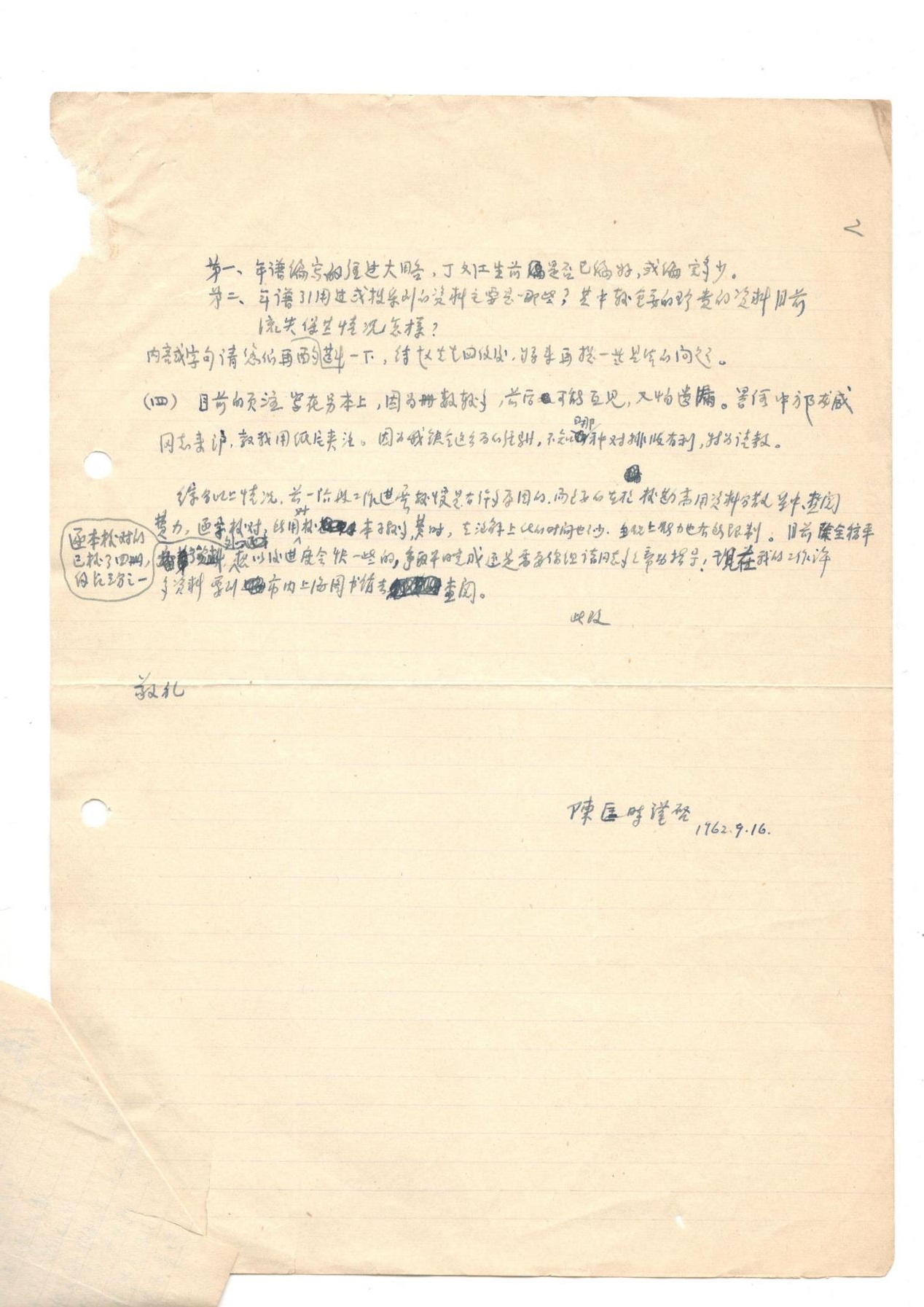

同年9月25日,中华书局回信,就《年谱》整理待定各节,一一答复如次:

梁谱主要工作有二:一是校,二是注。校勘工作,除改正错字外,关于引文的校核,我们的意见是:凡政论文字,最好以最初发表时的报刊为准;学术著作,则以最后之结集(即民国廿五年中华版“饮冰室合集”)为准。注释工作,主要是对信札中涉及的一些人物及不易理解的“隐语”等,略加说明,俾便参考。

此事工程颇为艰巨细致,以一人之力进行校注,定有诸多不便,请您尽力而为,实在索解为难、材料不够之处,可暂付阙如。

页末注如果经校订无误,清抄后可用纸片夹注。如果仅系草稿,还以另本写出为好。总之,在排版以前,要做一番校核整理工夫也。今后,如有问题,当请随时联系。

(三)梁谱整理被纳入《梁启超集》总规划

针对9月16日陈匡时来函,李侃批示:“请文迪、德麟同志研究一下,有何意见?此事与梁集如何结合?”(1962年9月21日)按“梁集”,即《梁启超集》。1962年8月1日,由吴晗出面邀集梁思成等八位同志座谈讨论后成立领导“《梁启超集》编辑小组”,并议定若干基本原则和办法。10月6日,借调河南省历史所赵丰田到京,工作小组正式成立,开始办公。小组成员四人,王代文(中华)、赵丰田、李国俊、王宗虞(以上三人河南省历史所),具体业务由赵丰田负责;负责领导有丁树奇、李侃、魏文敏,故又称“七人小组”。 同年12月17日,梁思成托人将《梁任公先生年谱长编》原稿二十二册(即“长编之长编”),送到中华书局《梁集》编辑室, 此原稿想是为编纂《梁启超集》而交来,并不是为出版《梁任公先生年谱长编初稿》之用的。因为在“《梁任公先生年谱长编》专档”里没有任何信息提到过这部资料(俞国林:《梁任公著作在中华书局出版述略》,《仰顾山房文稿》,142页)。

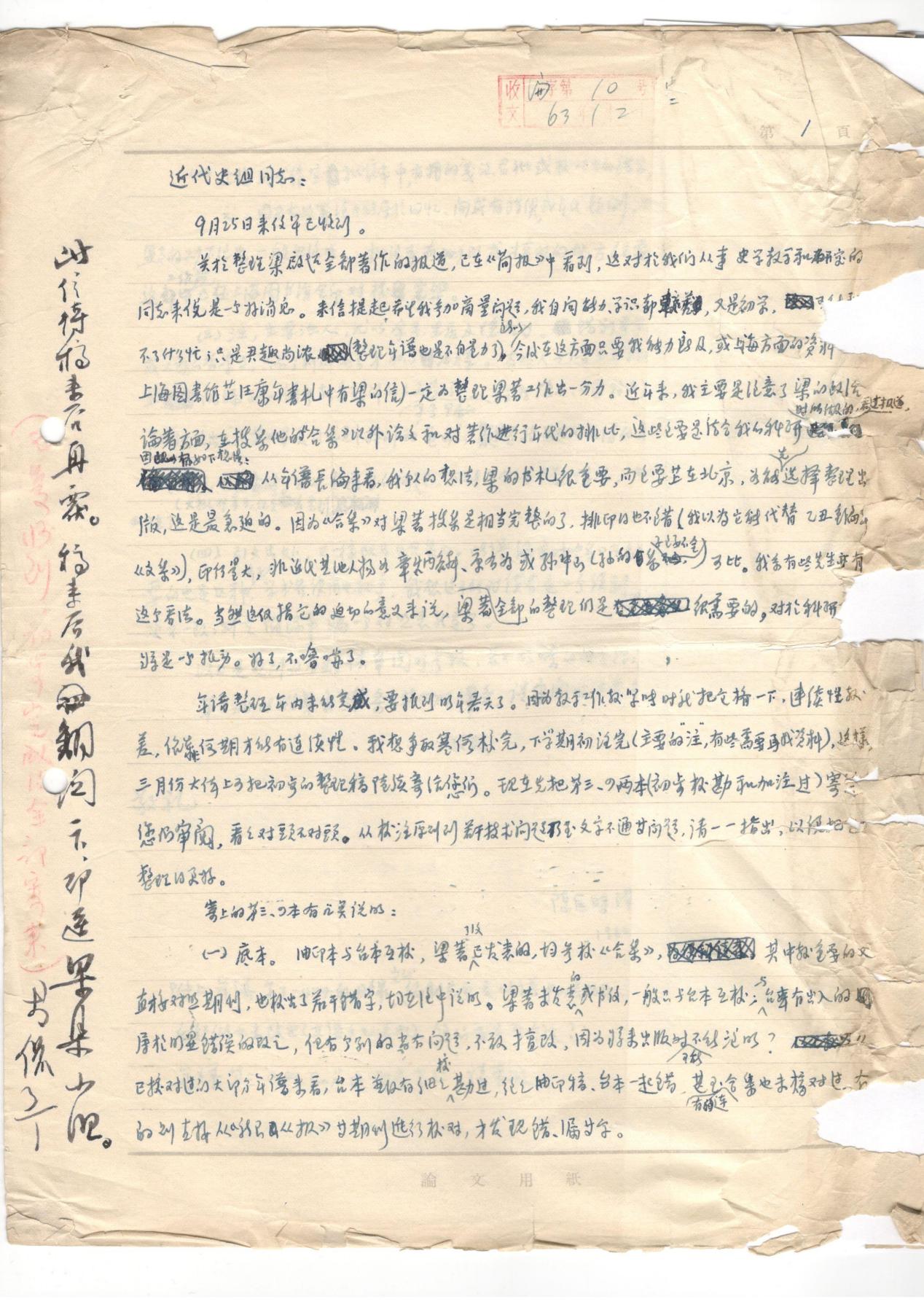

1962年9月25日,中华书局近代史组致函陈匡时:

为了整理梁启超的全部著作(包括年谱),此间并着手成立一个小组,并请赵丰田先生具体负责整理工作,约于今冬明春可以开始进行。我们很希望您能参加,共同商量。整理《年谱》中未了之事,亦将有此小组研究介[解]决。年内如能初步竣事最好,但亦不必勉强赶任务,免得过于疲劳也。

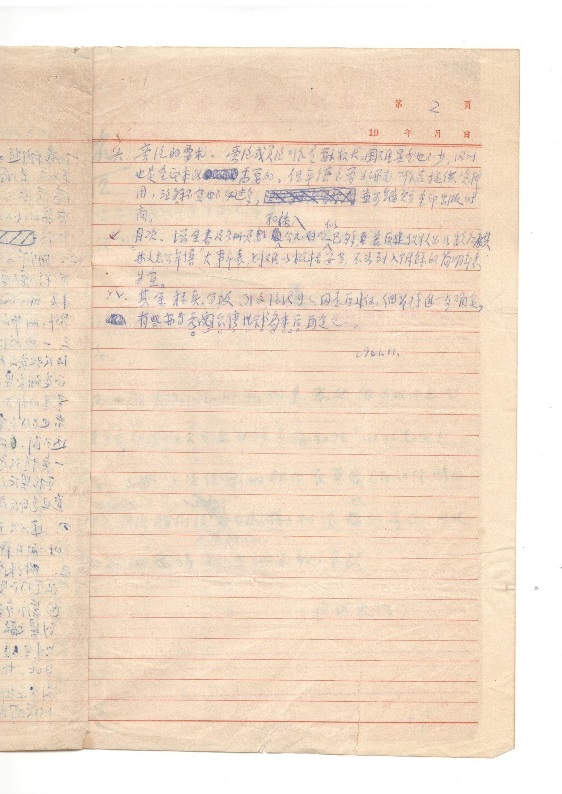

此函通知陈匡时成立“《梁启超集》编辑小组”的消息,并邀请参加,“共同商量”,可见至此《年谱》整理工作已被纳入《梁启超集》的总体规划。12月28日,陈匡时复函,就“梁集”编纂,提出了自己的看法:

关于整理梁启超全部著作的报道,已在《简报》中看到,这对于我们从事史学教学和研究的同志来说,是一个好消息。来信提起希望我参加商量问题,我自问能力、学识都较差,又是初学,可能帮不了什么忙;只是兴趣尚浓(整理《年谱》也是不自量力了),所以今后在这方面只要我能力所及,或上海方面的资料(如上海图书馆藏汪康年信札中有梁的信)一定为整理梁著工作出一分力。

近年来,我主要是注意了梁的政治论著方面,在搜集他的《合集》以外论文和对著作进行年代的排比,这些主要是结合我的科研时所做的,看过报道,因此有如下想法:

从年谱长编来看,我个人的想法,梁的书札很重要,而主要藏在北京,如能先选择整理出版,这是最急迫的。因为《合集》对梁著搜集是相当完整的了,排印得也不错(我以为它能代替乙丑年[1925]编的《文集》),印行量大,非近代其他人物如章炳麟、康有为或孙中山(孙的集子主要不全)可比。我系有些先生亦有这个看法。当然这仅根据它的迫切意义来说,全部梁著的整理仍是很需要的,对于科研将是一个推动。(《陈匡时致近代史组》,1962年12月28日)

同信附识,将年谱已经完成的部分,即“初步校勘和加注过”的第三、四册寄送中华书局审阅,李侃批示:“此信待稿来后再覆。稿来后我翻阅一下,即送梁集小组。”(1963年1月3日)此时《年谱》整理稿的审阅工作已统归“梁集小组”负责,而《年谱》后续出版也与《梁启超集》捆绑在了一起。

陈匡时致近代史组(1962年12月28日)

至1964年4月,年谱全数整理完毕,陈匡时将“其余十册”寄呈中华书局时,对于出版前景已经不甚乐观,只能委婉地作出如下表示:

在去年的来信中,承告知:你局已成立专门小组,并说赵丰田先生具体负责“整理梁氏著作,年谱的出版亦须与《梁集》一并考虑”。去年暑假中,胡绳武同志亦告知同样意见;整理年谱的工作亦只是你们整理工作的初步基础。我完全同意你们的意见。我现在所做的工作,只是极初步的,加上为学力、精力所限,完成得亦比较粗糙。我觉得,只要这个初步整理的东西,于你们的整理有助一二,能为学术界提供研究资料尽一份力,即达到初步整理的目的。

今后我希望能与你们保持一定的联系,在许可和方便的情况下,能不时地让我了解《梁集》和《年谱》的整理和出版情况,以利本人的科研工作的进行。(《陈匡时致近代史组》,1964年4月16日)

(四)“复旦校注本”第三、四册及赵丰田的“审阅意见”

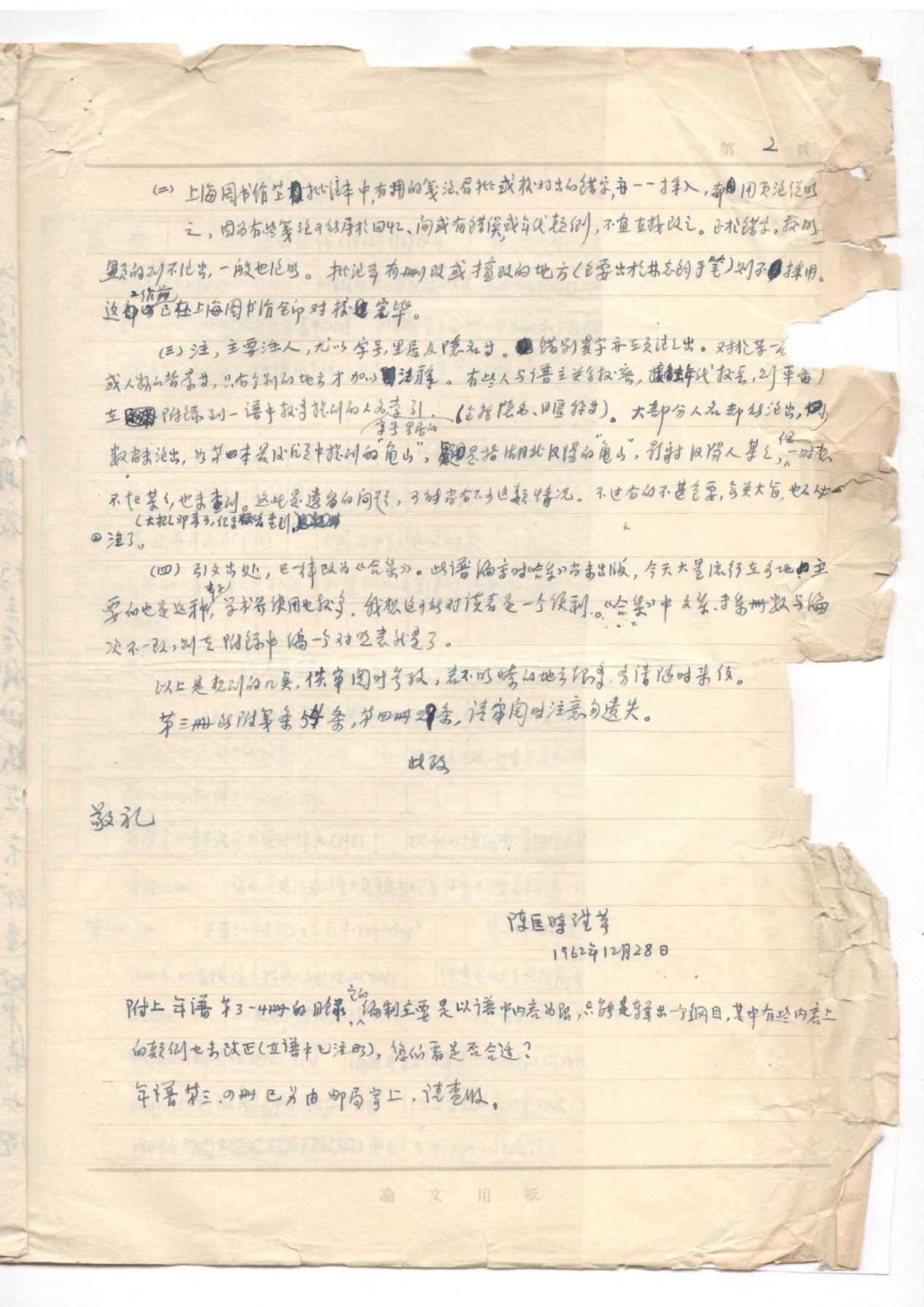

如前所述,“复旦校注本”分两次向中华书局交稿,第一次是在1962年底,陈匡时所寄呈者为《年谱》第三、四册,信中交代:

《年谱》整理年内未能完成,要抵到明年春天了。因为教学工作较紧张时我把它挤一下,连续性较差,依靠假期才能有连续性。我想争取寒假校完,下学期初注完(主要的注,有些需要再找资料),这样三月份大体上可以把初步的整理稿陆续寄给您们。现在先把第三、四册(初步校勘和加注过)寄给您们审阅,看看对头不对头。从校注原则到若干技术问题乃至文字不通等问题,请一一指出,以便把它整理得更好。(《陈匡时致近代史组》,1962年12月28日)

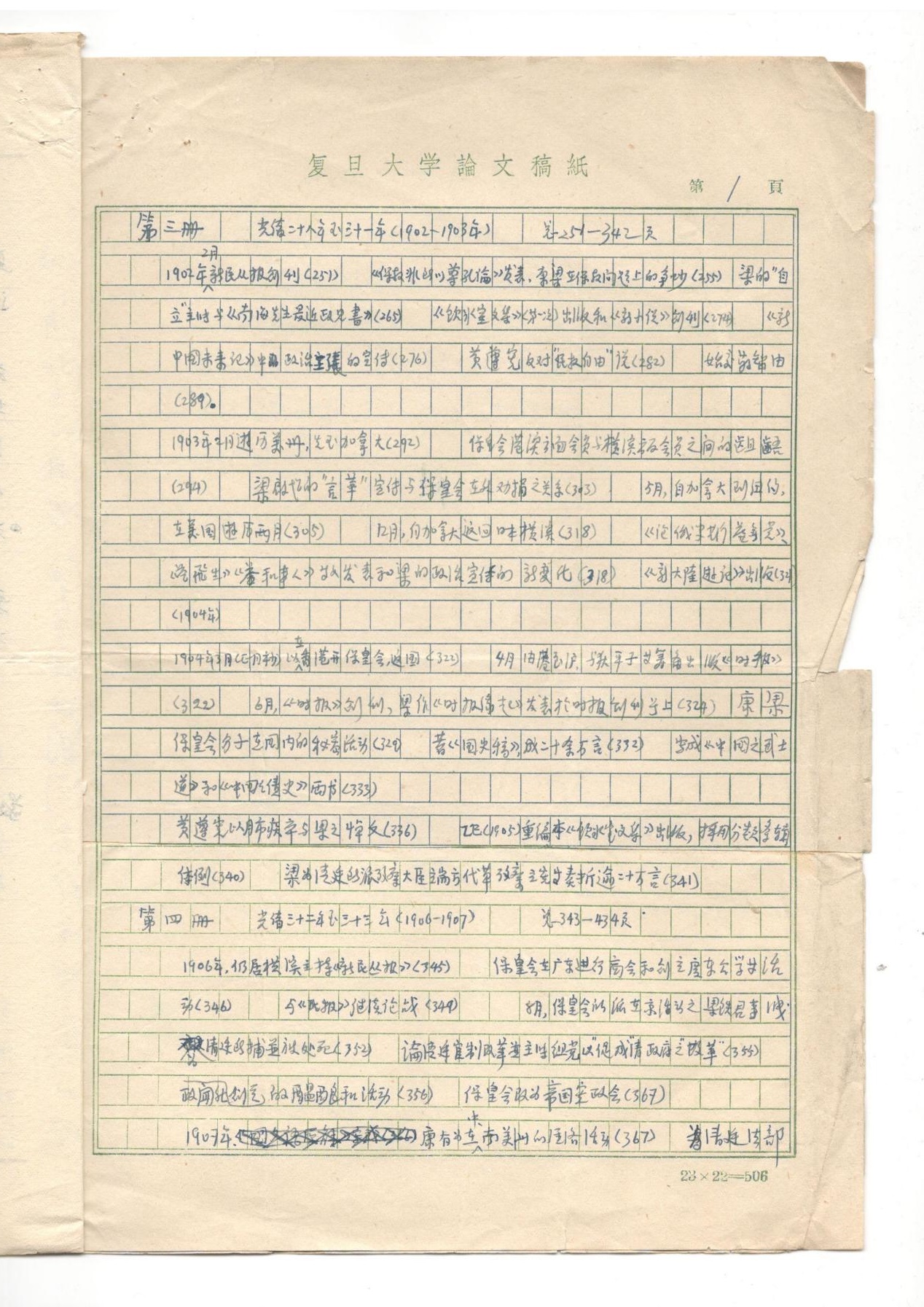

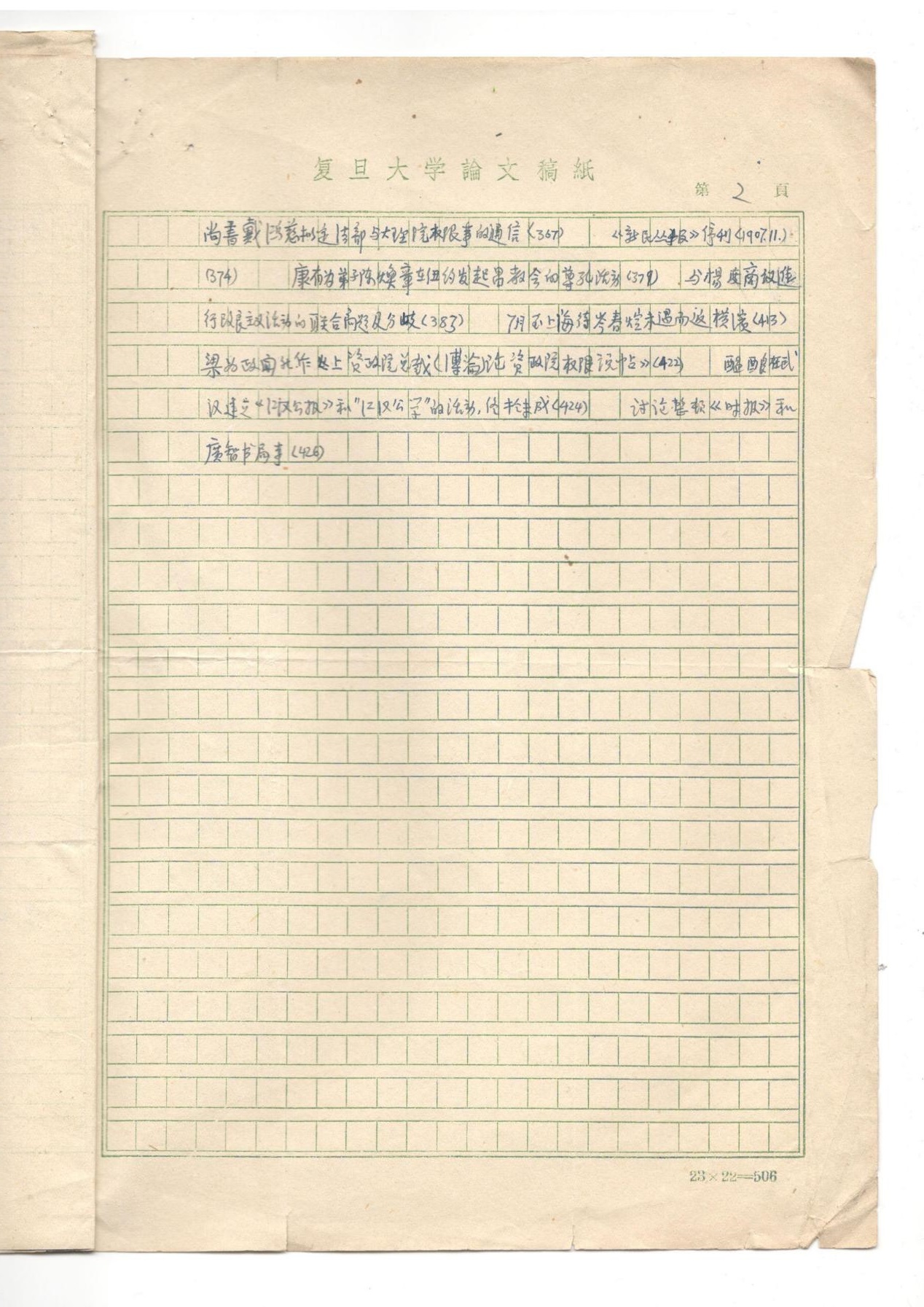

同信附录《年谱》第三、四册目录,据陈匡时说明:“它的编制主要是以谱中内容为限,只能是辑出一个纲目,其中有些内容上的颠倒也未改正(在谱中已注明)。”第三册附有笺条54条,第四册29条。两册目录如次:

第三册 光绪二十八年至三十一年(1902-1905年) 总251-342页

1902年2月《新民丛报》(251) 《保教非所以尊孔论》发表,康梁在保教问题上的争吵(255) 梁的“自立”主张与《南海先生最近政见书》(265) 《饮冰室文集》(第一次)出版和《新小说》创刊(274) 《新中国未来论》中政治主张的宣传(276) 黄遵宪反对“民权自由”说(282) 始交蒋智由(289)

1903年2月 游历美州[洲],先至加拿大(292) 保皇会港澳方面会员与横滨方面会员之间的龃龉(294) 梁启超的“言革”宣传与保皇会在外劝捐之关系(303) 5月,自加拿大到纽约,在美国游历两月(305) 12月,自加拿大返回日本横滨(318) 《论俄罗斯虚无党》《答飞生》《答和事人》等文发表和梁的政治宣传的新变化(318) 《新大陆游记》出版(321)(1904)

1904年3月(正月杪)以在香港开保皇会返国(322) 4月由港至沪,与狄平子等筹备出版《时报》(322) 6月《时报》创刊,梁作《时报缘起》发表于《时报》创刊号上(324) 康梁保皇会分子在国内的秘密活动(329) 著《国史稿》,成二十余万言(332) 写成《中国之武士道》和《中国国债史》两书(333) 黄遵宪以肺疾卒与梁之悼文(336) 乙巳(1905)重编本《饮冰室文集》出版,采用分类条辑体例(340) 梁为清廷所派考察大臣端方代草考察立宪等奏折逾二十万言(341)

第四册 光绪三十二年至三十三年(1906-1907) 总343-434页

1906年,仍居横滨主持《新民丛报》(345) 保皇会在广东进行商会和创立广东公学等活动(346) 与《民报》继续论战(349) 8月,保皇会所派在京活动之梁铁君事泄,为清廷所捕并被处死(352) 论清廷官制改革并主张组党以“促成”清政府之“改革”(355) 创立政闻社的酝酿和活动(356) 保皇会改为帝国宪政会(367)

1907年,康有为在中、南美洲的经济活动(367) 为清廷法部尚书戴鸿慈拟定法部与大理院权限事的通信(367) 《新民丛报》停刊(1907.11)(374) 康有为弟子陈焕章在纽约发起昌教会的尊孔活动(379) 与杨度商议进行改良主义活动的联合问题及分歧(383) 7月至上海待岑春煊未遇而返横滨(413) 梁为政闻社作《上资政院总裁(溥伦)论资政院权限说帖》(422) 酝酿在武汉建立《江汉公报》和“江汉公学”的活动,终于未成(424) 讨论整顿《时报》和广智书局事(426)

“复旦校注本”第三、四册目录

针对《年谱》第三、四册整理工作,陈匡时总结经验,在信中附有“几点说明”。关于“底本”选择与互校问题——

油印本与台本互校,梁著引文已发表的,均参校《合集》,其中较重要的又直接对照期刊,也校出了若干错字,均在注中说明。梁著未发表的或书信,一般只与台本互校;与台本有出入的,属于明显错误的改之,但有个别的当有问题,不敢擅改,因为将来出版时,可能不能注明?从已校对过的大部分《年谱》来看,台本并没有细细校勘过,往往油印本、台本一起错,甚至有的连《合集》也未核对过,有的则直接从《新民丛报》等期刊进行校对,才发现错、漏等字。

关于上图藏陈叔通等批校本中“笺注”“眉批”等文字的处理办法——

上海图书馆藏批注本中,有用的笺注、眉批或校对出的错字,亦一一插入,都用页注说明之,因为有些笺注可能属于回忆,间或有错误,或年代颠倒,不宜直接改之。已改错字,较明显的则不注出,一般也注明。批注本有删改或擅改的地方(主要出于林志钧手笔)则不采用。这工作前已在上海图书馆全部对校完毕。

关于“引文出处”的统一问题——

引文出处,已一律改为《合集》。此谱编写时《合集》尚未出版,今天大量流行在各地重要的也是这种集子,学术界使用也较多,我想这可能对读者是一个便利。《合集》中文集、专集册数与编次不一致,则在附录中编一个对照表就是了。

关于“页注”,尤其人名隐语的注释问题——

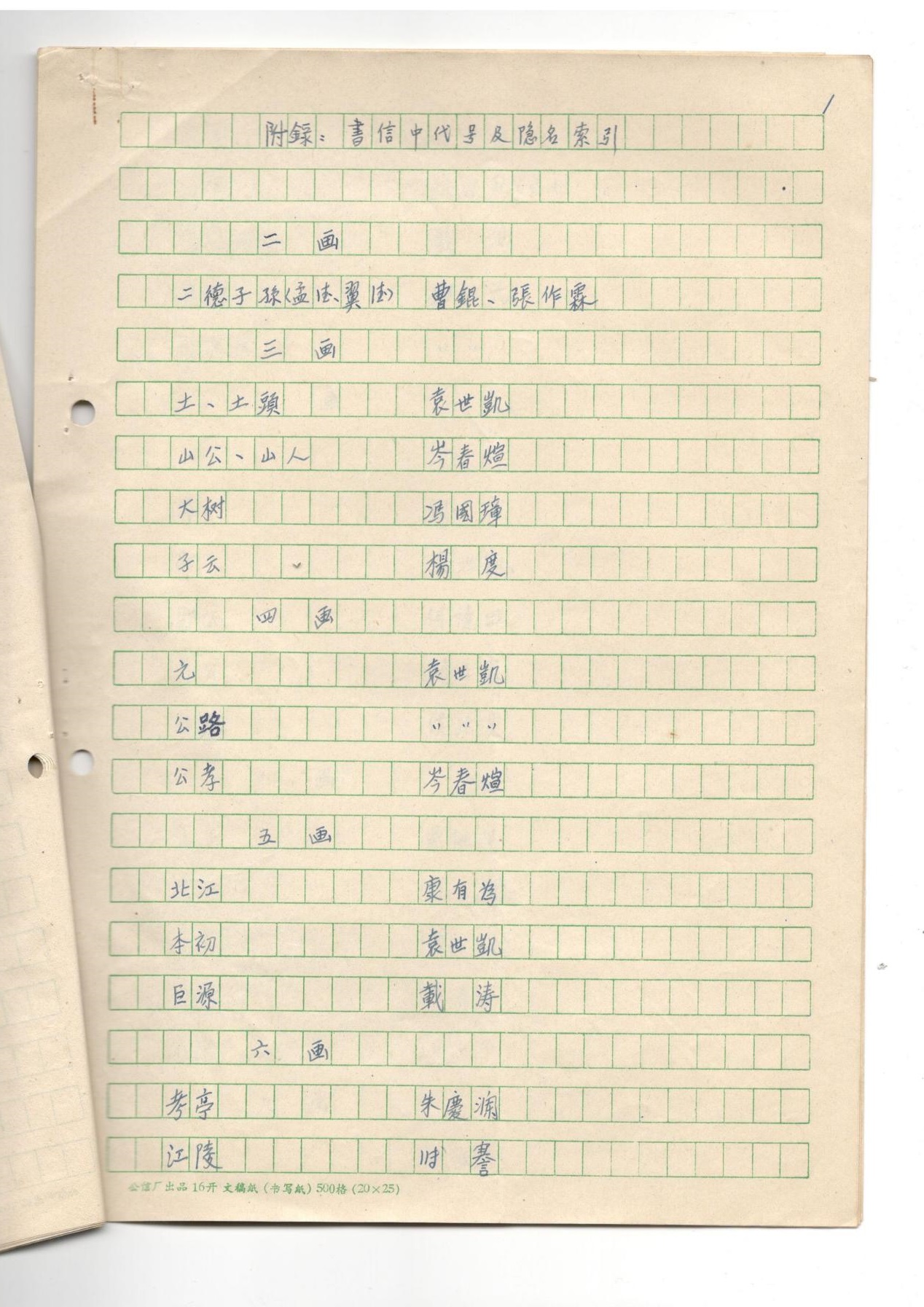

注,主要注人,尤以字号、里居及隐名等。错别异字亦在页注注出。对于第一□□□或人物的背景等,只有个别的地方才加以注释。有些人与谱主关系较密,接触年代较长,则准备在附录列一谱中较多提到的人名、字号、里居的索引(包括隐名、暱称等)。大部分人名都能注出,少数尚未注出,如第四本最后几页中提到的“龟山”,疑是指湖北汉阳的“龟山”,影射汉阳人某某,但一时想不起某某,也未查到(大概邓孝可,但未查到)。这些是遗留的问题,可能尚有不少这类情况。不过有的不甚重要,无关大旨,也不必注了。

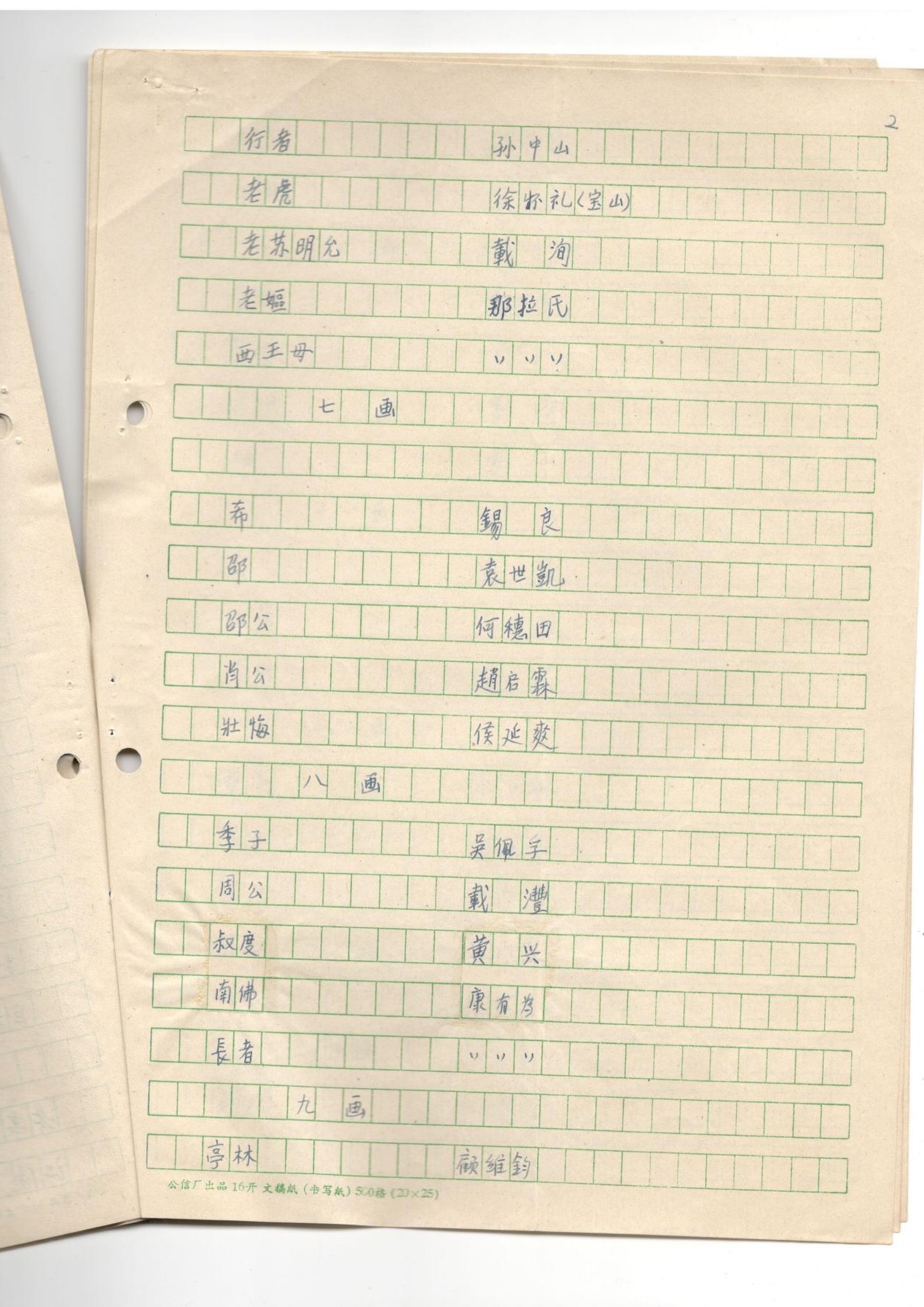

按陈匡时校注本在书信隐名考订方面下了极大功夫。在1962年12月寄上初步整理过的第三、四册时,尚表示“‘龟山’,疑是指湖北汉阳的‘龟山’,影射汉阳人某某,但一时想不起某某,也未查到”。至1964年4月,将其余十册(第1,2,5-12册)全部寄上,附录“书信中代号及隐名索引”,已经注出是“杨度”的隐名,同时为杨度隐名的还有“子云”。关于“隐名”考索,校注本创获极多,整理附录如下,以供方家参考:“土”“土头”“元”“公路”“本初”“袁邵”“邵”“冢骨”——袁世凯、“山公”“山人”“公孝”——岑春煊、“覃溪”——翁同龢、“城北”——徐世昌、“二德子孙(孟德、翼德)”——曹锟、张作霖、“胡兄”——张作霖、“季子”——吴佩孚、“大树”——冯国璋、 “老妪”“西皇母”——那拉氏、“周公”——载沣、“巨源”“陶”——载涛、“老苏明允”——载洵、“龙寓”——隆裕太后、“马鸣”“萧郎”——善耆、“希”“锡”——锡良、“桐”——凤山、“北江”“南佛”“长者”——康有为、“行者”“过庭”——孙中山、“叔度”——黄兴、 “江陵”——张謇、“子云”“龟山”——杨度、“老虎”——徐怀礼(宝山)、“孝[考]亭”“晦翁”——朱庆澜、“邵公”——何穗田、“肖公”——赵启霖、“紫阳”——朱淇、“壮悔”——侯延爽、“亭林”——顾维钧、“象山”(一)——陆荣廷、“象山”(二)——陆征祥、“刘豚”——刘学询。(《陈匡时致近代史组》附录《书信中代号及隐名索引》,1964年4月16日)

“复旦校注本”附录《书信中代号及隐名索引》

《年谱》第三、四册整理稿寄中华书局后,即交“梁集小组”负责人赵丰田审阅,在今“《梁启超集》专档”存有赵丰田所撰《翻阅复旦校注本〈梁谱长编〉(初稿)第三、四册的一些初步意见》,概要录下:

1.这样加工的内容和方法就可以了,既基本上保持了原貌,又作到了校订、目录、注解、断句标点、改定出处(乙丑本文集改为《合集》)和作注方法的加工等,已经基本上达到对读者负责和超过“台本”的地步了。

2.就上述各项交工工作及其依据的质量(包括准备和充分程度)而言,约十分之八估计是好的和可以的,应该肯定的。但也有约十分之二是值得考虑的和商量的。

3.为了使这次加工工作作得更好一些,首先了解一下《梁谱长编》(初稿)的编写过程和依据等问题,是有好处的。就个人回忆所及,简述其程序和依据情况如下:……

4.关于复旦校注中值得考虑和商量的问题方面(可以肯定的方面从略)举例如下:(1)可改可不改者,不可轻改,必须值得改和有足够根据,特别是信札、电稿类,以未见原料(主要指上述第一批资料,兼指资料汇编)故也。例如:……

总体而言,赵丰田对陈匡时的整理工作评价不低。除了指出 “可改可不改者,不可轻改”的少量个例(按,原文只有(1),无(2)、(3)文字),他认为“复旦校注本”的质量“约十分之八估计是好的和可以的”,若与前代梁谱诸版本相比,“已经基本上达到对读者负责和超过‘台本’的地步了”,这不能不说是很高的肯定了。

(五)“其余十册”交稿而终无下文

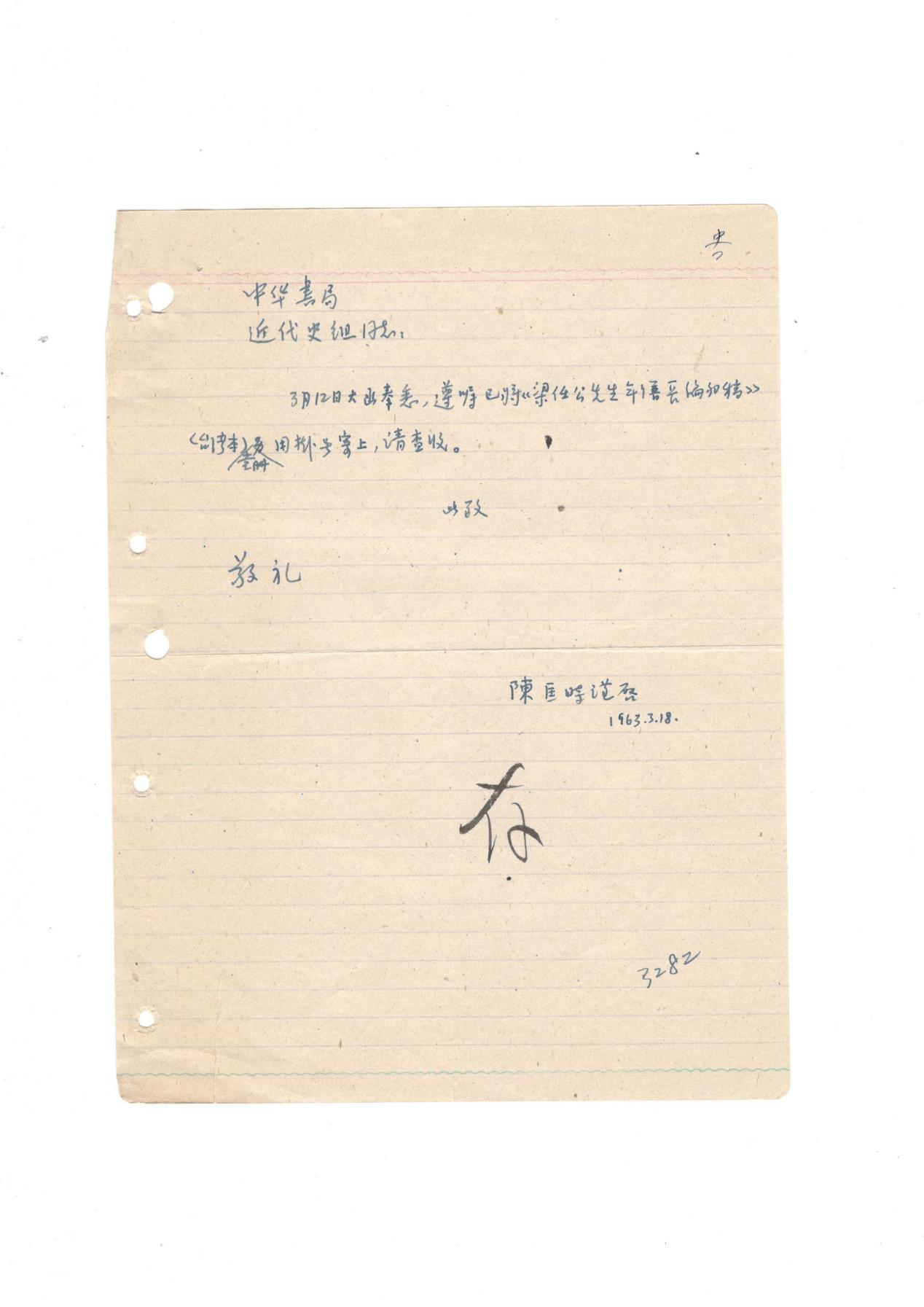

陈匡时的《年谱》整理工作持续了整整两年。1962年12月寄回“油印本”三、四册,1963年3月18日寄回“台湾本”,至1964年4月,油印本“其余十册”完成整理,终于可以向中华书局交差:

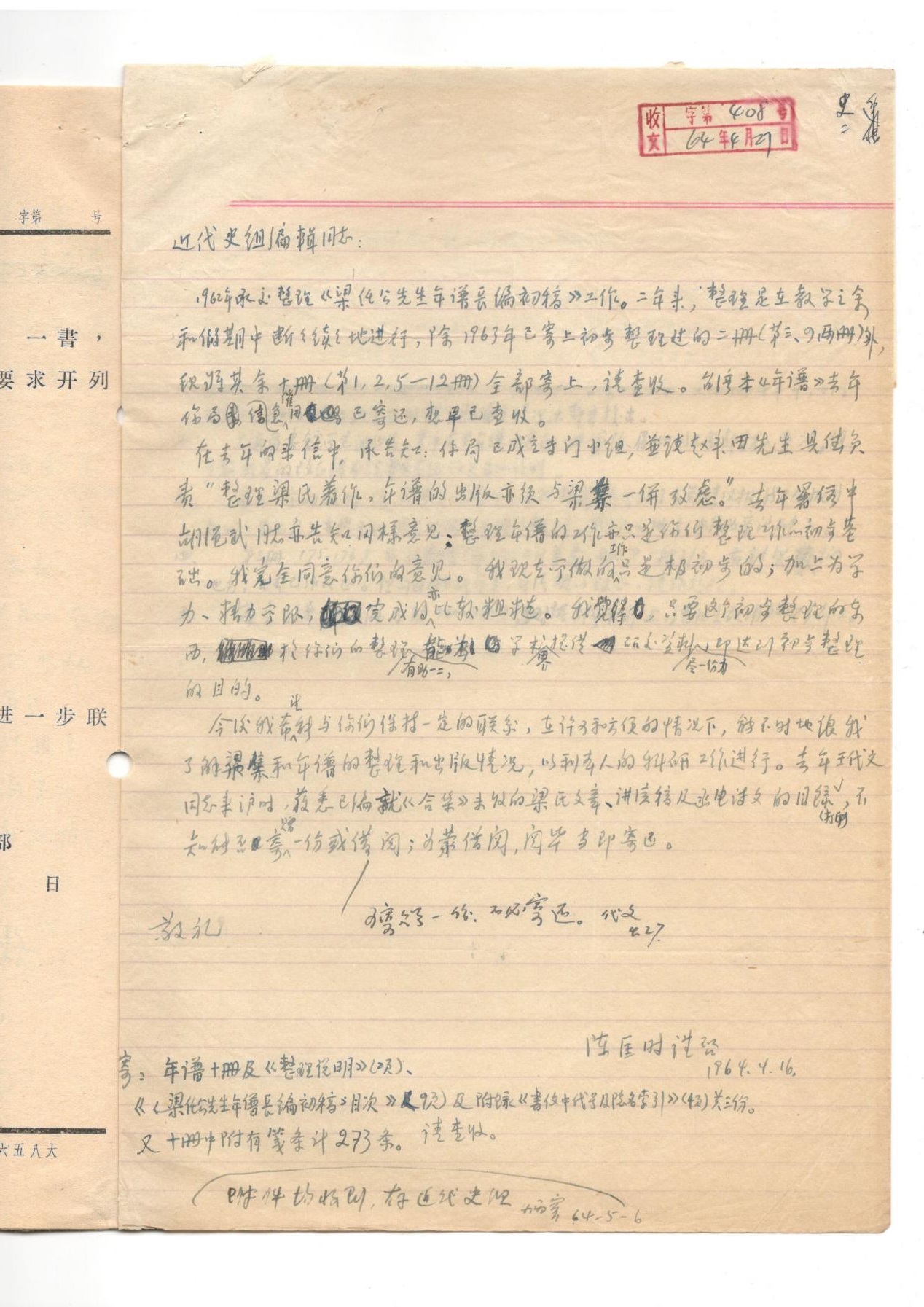

1962年承交整理《梁任公先生年谱长编初稿》工作。二年来,整理是在教学之余和假期中断断续续地进行,除1963年已寄上初步整理过的二册(第三、四两册)外,现将其余十册(第1,2,5-12册)全部寄上,请查收。台湾本《年谱》去年你局急信催用,已寄还,想早已查收。(《陈匡时致近代史组》,1964年4月16日)

陈匡时致近代史组(1964年3月18日、4月16日)

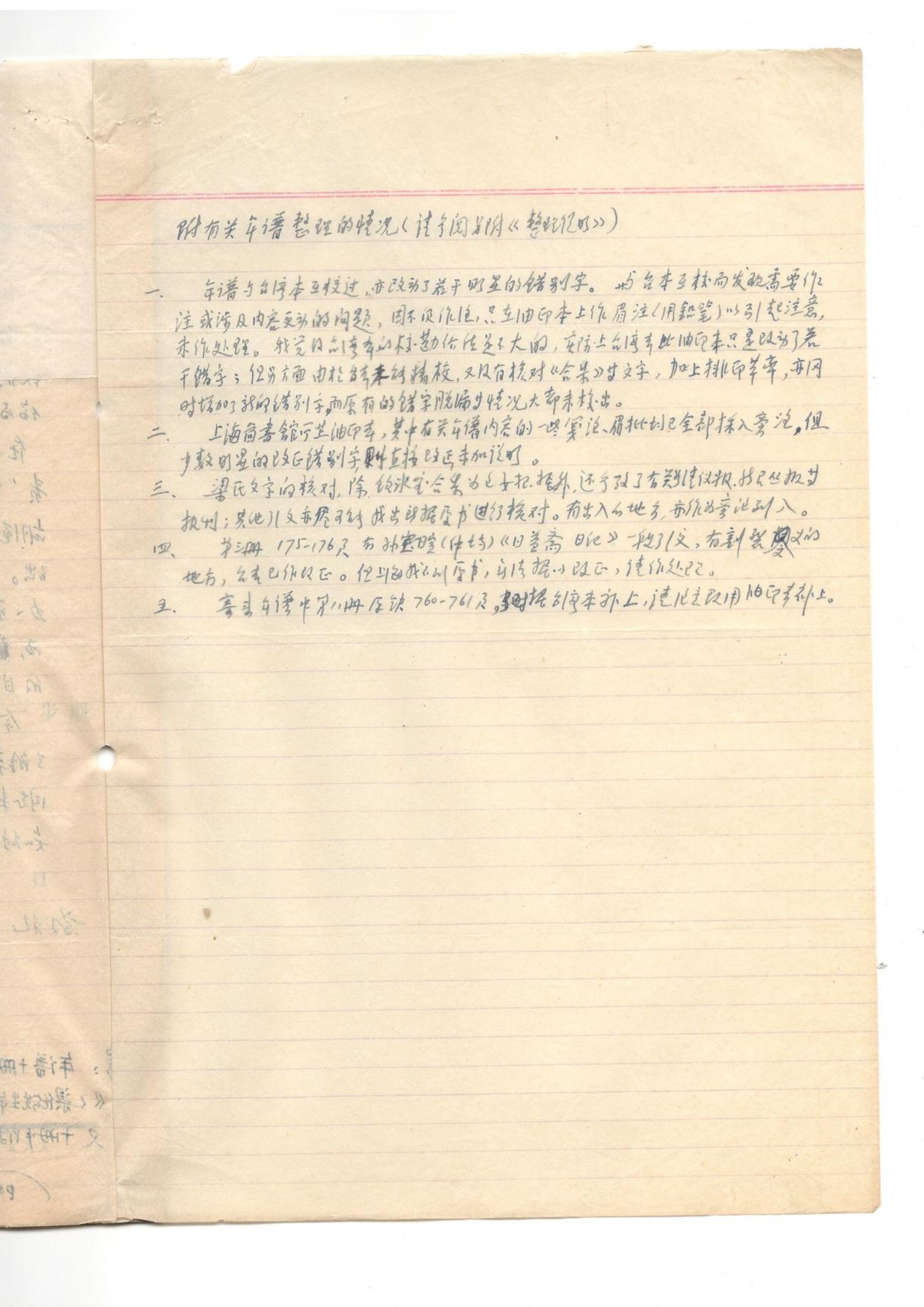

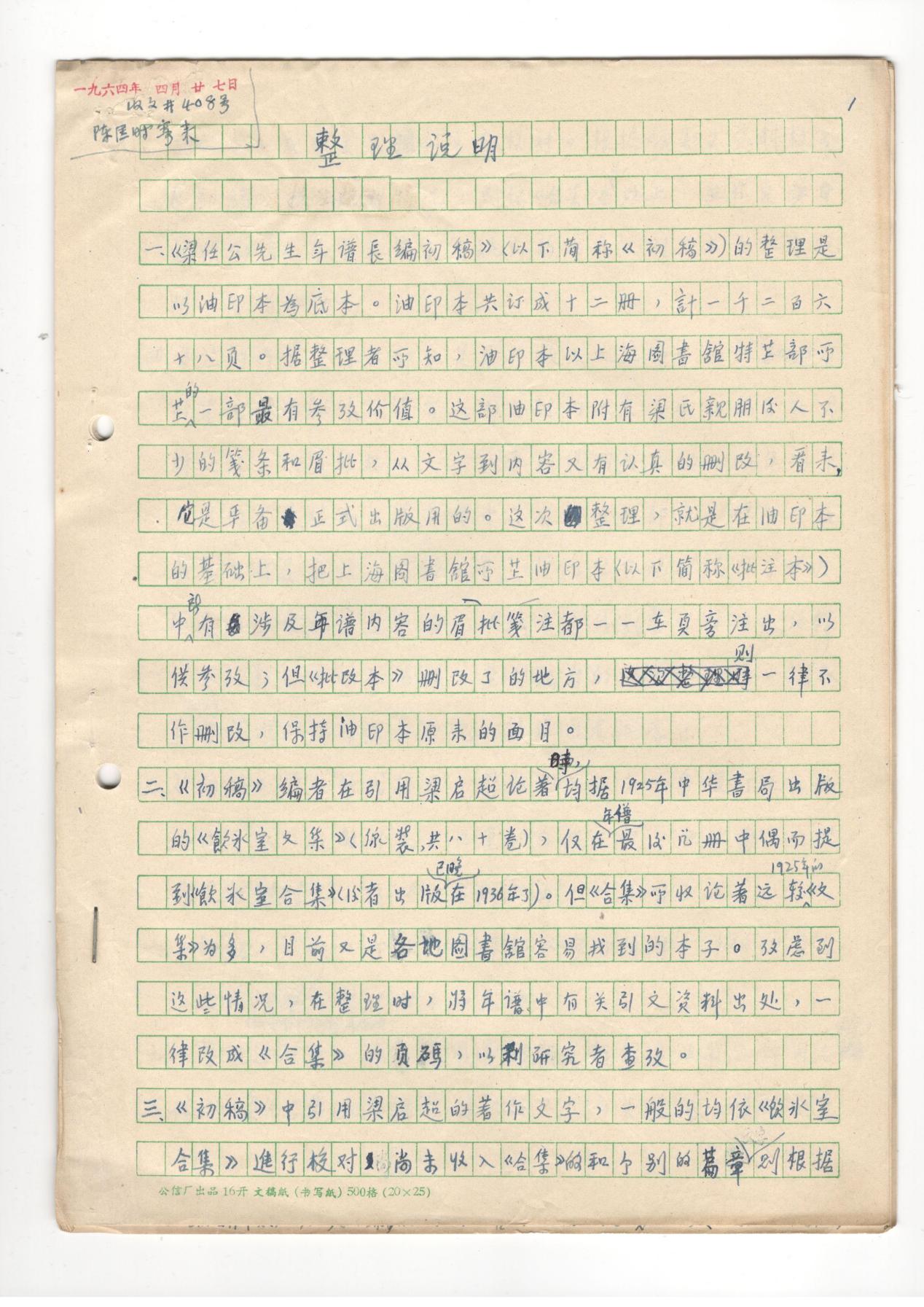

该信后附《有关年谱整理的情况》并《整理说明》(二页)、《〈梁任公先生年谱长编初稿〉目次》(九页)及附录《书信中代号及隐名索引》(四页)三项。十册中附有笺条总计两百七十三条。据《整理说明》可知此项工作的总体情况,录下:

一、《梁任公先生年谱长编初稿》(以下简称《初稿》)的整理是以油印本为底本。油印本共订成十二册,计一千二百六十八页。据整理者所知,油印本以上海图书馆特藏部所藏的一部最有参考价值。这部油印本附有梁氏亲朋后人不少笺条和眉批,从文字到内容又有认真的删改,看来,它是准备正式出版用的。这次整理,就是在油印本的基础上,把上海图书馆所藏油印本(以下简称《批注本》)中所有涉及年谱内容的眉批笺注都一一在页旁注出,以供参考;但《批注本》删改了的地方,则一律不作删改,保持油印本原来的面目。

二、《初稿》编者在引用梁启超论著时,均据1925年中华书局出版的《饮冰室文集》(线装,共八十卷),仅在《年谱》最后几册中偶尔提到《饮冰室合集》(后者出版已晚在1936年了)。但《合集》所收论著远较1925年的《文集》为多,目前又是各地图书馆容易找到的本子。考虑到这些情况,在整理时,将《年谱》中有关引文资料出处,一律改成《合集》的页码,以利研究者查考。

三、《初稿》中引用梁启超的著作文字,一般的均依《饮冰室合集》进行校对,尚未收入《合集》的和个别篇章文字则根据别的本子或原发表报刊文字校对。根据《合集》等资料校出《初稿》有错漏等情况,则依《合集》本等改正,并在页旁注明《初稿》原有文字;有疑问的地方,则只在页注中说明,不作改动。

四.页注的内容,除大部分是属于校正文字和《批改本》附有的笺注和眉批外,尚有(1)个别的史实本身和编者在资料处理上误置的地方,作必要的说明或考证;(2)《年谱》中引用的大量信函,是年谱中最有价值的部分,但有些信函在当时是密信,不便公开,所以对有些人使用了双方知道的隐名、代号等,这些隐名或代号在整理时作了注释,但以整理者所知为限。至于编者的观点和方法,则未在页注中说明,保持原来面貌,请使用者注意。

五、《初稿》原有新式标点,整理时又作了一番订正;有些过长而未分段的引文,也重新分段分行;也改动了一些明显的错别字。这些地方都不再一一注明了。

六、《初稿》纪年,大致1911年(辛亥)以前用阴历,1912年后基本上沿用阳历(但亦有用阴历,如888页),整理时未加更动。

七、整理过程中,承上海图书馆顾廷龙馆长及特藏部同志同意,借阅《梁任公先生年谱长编初稿》及有关资料,谨致谢意。

陈匡时:《有关年谱整理的情况》(1964年)

陈匡时:《整理说明》(1964年)

对于陈匡时的《年谱》工作,中华书局近代史组副组长卢文迪作有一情况说明:

陈匡时的整理工作,前后一年多,校对了上海图书馆的油印批注本,照《饮冰室合集》加注了出处,写有说明,并编有目次,及书信书中代号、隐名索引,附有笺条273条,全书约60余万字,拟参照古籍整理稿酬的最低标准每千字5角计算,合三百元之数。(《卢文迪关于陈匡时整理〈年谱长编〉的说明》,1964年5月8日)

中华书局副总编辑丁树奇同日批示:“我想了解的是此书整理得如何。如果内部发行,是否即可发排?”次日批示:“灿然同志意见,还是看看整理质量,再决定致酬办法为好。”

5月15日,卢文迪再次写出说明:

复旦大学陈匡时同志整理的《梁任公年谱长编》,托李国俊同志看了一下。陈匡时同志主要做了如下几件工作:

(一)采入了上海图书馆所藏油印本上梁氏亲友和后人所加的笺注和眉批。

(二)以《饮冰室合集》和《新民丛报》、《清议报》等书刊对《年谱长编》中所引的梁氏原文,作了校对。这项工作做的还算细致。

(三)对梁氏原文中提及的一部分人名、隐名、代号等,作了注释。这项工作很有用处,也花费了不少力气,但不完全。

此稿全部六十万字,根据以上情形,致酬三百元似乎是低了一些,是否酌增,请核批。

丁树奇5月16日批示:“稿酬可以增加一些。在致酬的信中,需说明还不能出版的原因。”遂在签发此信时,将“三百元”上将“三”字改作“五”字(参阅俞国林《梁任公著作在中华书局出版述略》,《仰顾山房文稿》,153页)。

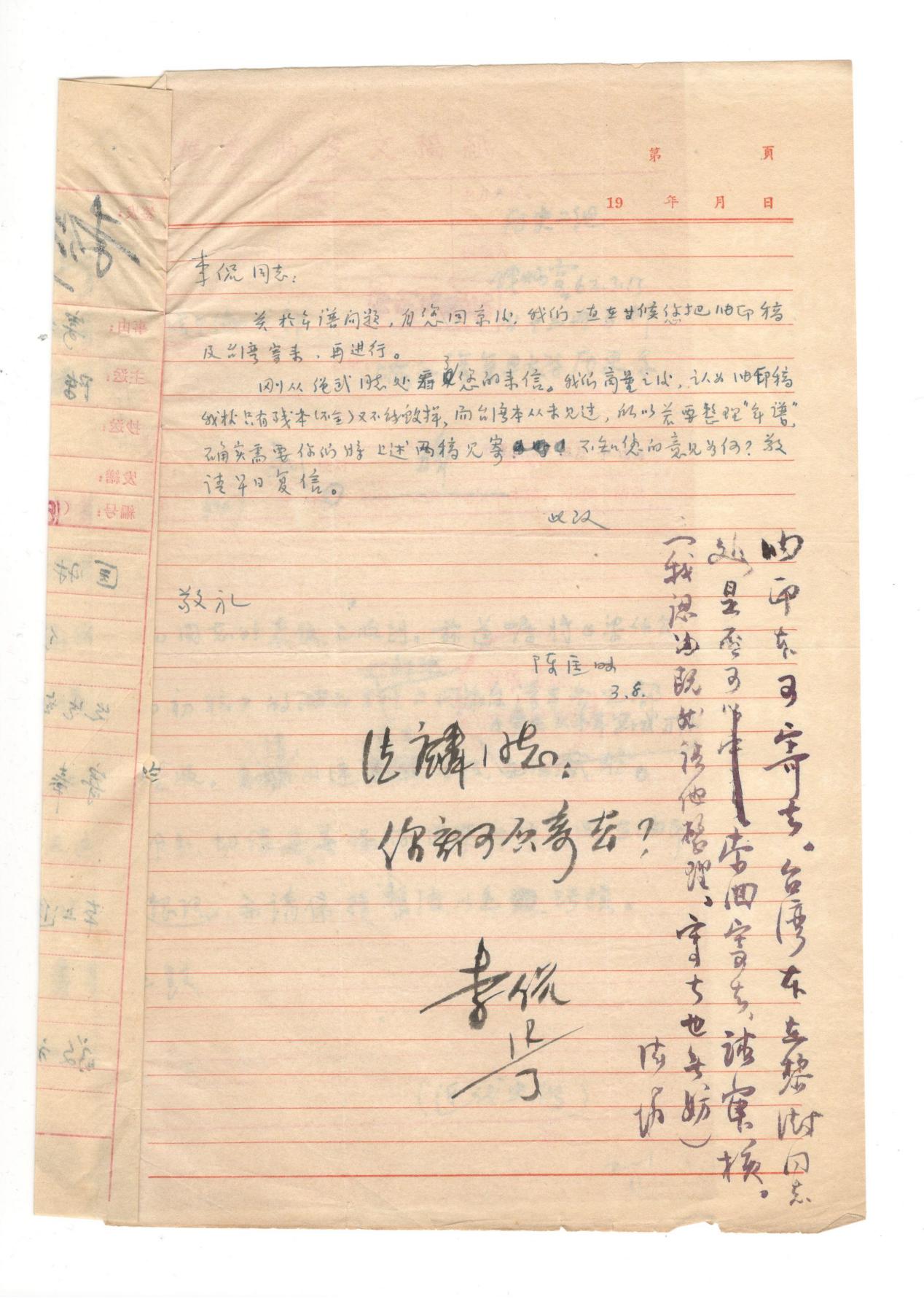

本年5月6日,中华书局近代史组钱炳寰草拟致陈匡时函:

接四月十六日来信,并寄下经您整理过的《梁任公先生年谱长编初稿》油印本十册,以及您写的说明、目录、代号隐名索引等件,均照收到无误,请释念。

此项整理工作,花了您不少精力和时间,为以后的工作,打下了基础,非常感谢!特另行汇奉人民币三佰元[五佰元],聊表谢意,即请洽收。

但同时告知目前“不拟出版”——

《梁启超集》的整理和出版工作,①因梁氏文章很有一些涉及对外关系之处,而且这些文章早已为世人所熟知,加以删节既多不便,不删节又易引起误会,因此势将推延。这部《年谱长编》引用梁氏信札颇多,②这些信札多为《合集》所未收,您也可能未曾见到原件,这部分还须补做核对工作;③“梁集”小组还搜求了一部分赵丰田先生编《年谱长编》时所未见到的信札,也有必要加以补充。因此,《年谱长编》目前亦不拟出版。

该信经书局领导批示后,于5月18日签发。也就是说,作为《年谱长编》整理工作的回报,陈匡时收到中华书局五百元稿费,但是,“复旦校注本”的出版却再无下文。

为什么《年谱》当时没有出版,最直接的解释可见卢文迪的情况说明:

陈匡时同志虽然作了以上许多工作,但还不能即行付排作为内部读物出版。原因是:

(一)《年谱长编》中引用梁氏信札很多,这些信札,我们现在已搜求到,而陈匡时同志则是无法见到的,因而这部分的核对工作须补做。

(二)现在梁集小组搜求的梁氏信札,也有一部分是赵丰田先生编《年谱长编》时没有见到。如果我们出版这部书,以把这一部分资料补充进去为宜。(台湾本仅改正了油印本的若干显著错字,同时也错排了若干字。且有删改,尤其是不利于国民党的言论。我们补充以新发见[现]的资料可大大超过台湾本。)

(三)赵丰田先生有自行整理这部《年谱长编》的意思,此书如果出版,似以请赵丰田先生亲自或由他委托他的助手来最后完成为宜。

因此,如此书决定作为内部读物出版(我的初步意见可以考虑出版),建议仍请赵丰田先生来最后完成。

毋庸讳言,限于客观条件,“复旦校注本”在资料补充方面确实存在不可避免的若干缺陷,但这还不是“不能即行付排作为内部读物出版”的最主要原因,继《年谱》整理被纳入中华书局《梁启超集》总体规划后,赵丰田作为“梁集小组”负责人又有“自行整理”的意向,书局对于《年谱》“最后完成”及其出版的安排已转移他人,陈匡时被单方面排除在外。另有一个更为刚性的制约因素,由于文化出版环境的变化,《梁集》编纂本身在此时也遭遇阻力,而被搁起。卢文迪报告对此亦有说明:

《梁集》小组亦于1962年10月间成立,并将“长编”纳入“梁集”的出版计划之中,现“梁集”暂缓进行,而此稿已整理交来,拟酌予致酬。(《卢文迪关于陈匡时整理〈年谱长编〉的说明》,1964年5月8日)

自1962年10月,赵丰田拟定《整理〈梁启超集〉初步工作计划(草案)》,有所谓“四步走”的计划,至1964年初“第三步”基本完成,资料搜集已基本齐备,后续即为校订编辑阶段,但同时政治环境变化,“四清运动”逐步升温,本年中华书局的古籍出版工作陷于停顿,《梁启超集》亦难幸免(俞国林:《梁任公著作在中华书局出版述略》,《仰顾山房文稿》,177-179页)。如卢文迪所言,“长编”已经纳入“梁集”,既然“‘梁集’暂缓进行”,那么作为“梁集”的一部分“长编”当然不可能单独出版。陈匡时耗费苦心的“复旦校注本”也就从此深藏于中华书局书库,至今难见其真容。

(六)余声

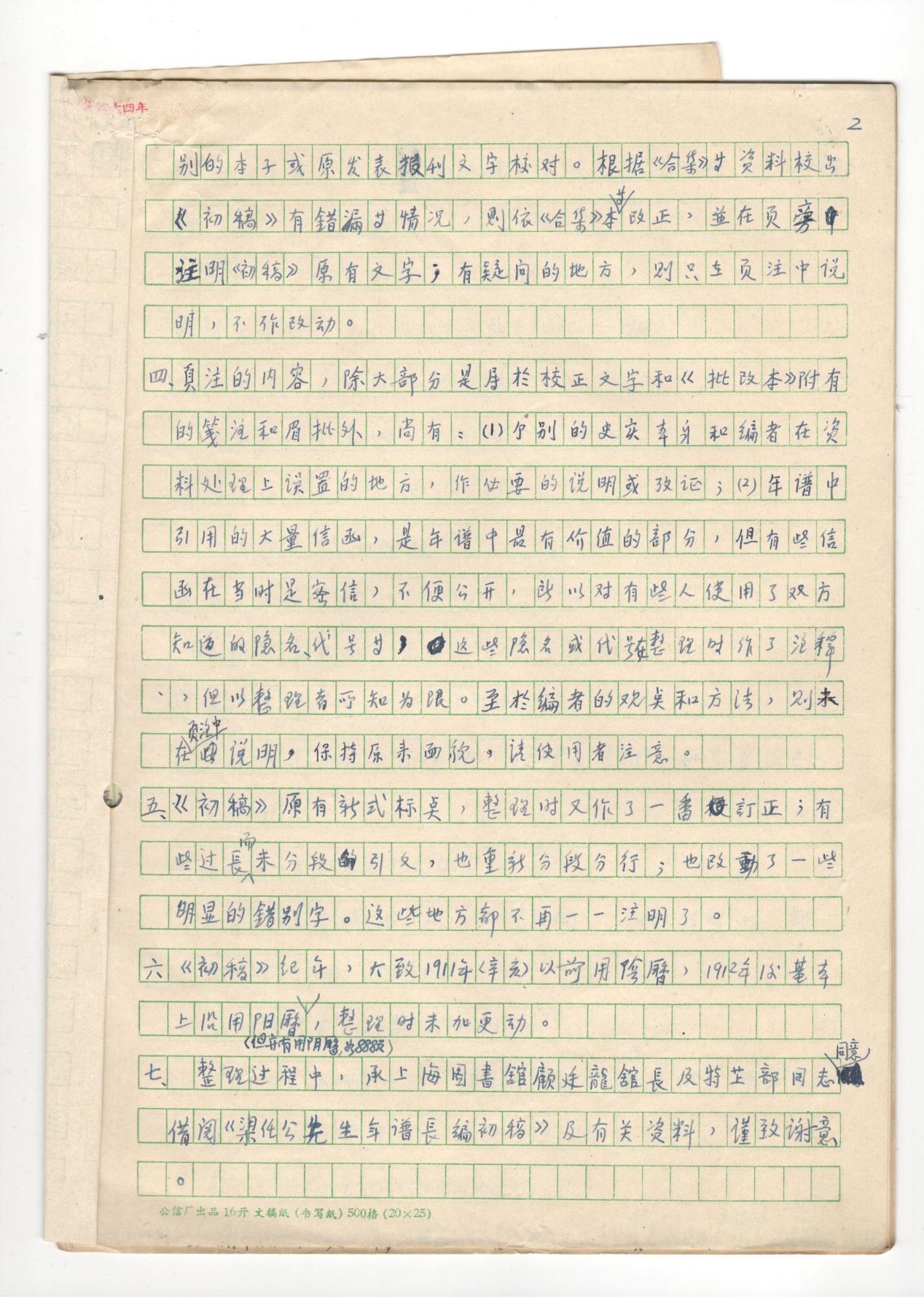

2012年7月1日,中华书局编辑俞国林曾拜访陈匡时先生,就当年整理《梁任公先生年谱长编初稿》事,了解情况如下:

“文革”后期,“二十四史”重新上马之际,有人提议出版《梁任公先生年谱长编》;复旦有人提出,要陈匡时自中华将书稿取出,交上海人民出版社。陈匡时拒绝之。

“文革”结束后,赵丰田派助手到陈匡时家,了解情况。

李国俊告诉陈匡时:“赵丰田是丁文江的助手,《年谱长编》是他们两人编的。”

汤志钧告诉陈匡时:“赵丰田要自己整理《年谱长编》。”

陈匡时说:“在上海图书馆整理《年谱长编》时,有些毛笔字是请顾廷龙、潘景郑帮忙识别的。”

又说:“《年谱长编》中所引《清议报》资料,当时因为没有找到原刊本,还得核实。”

又说:“‘文革’时,上图藏本转移保存在皖南的战略仓库。”

俞国林也曾就此事向中华书局资深编审陈铮先生了解过,情况如下:

“文革”结束后,赵丰田派助手来京,商谈《梁任公先生年谱长编初稿》重新整理事宜,欲撇开原整理本,独立承担,重新整理,并希望中华提供“长编之长编”、“油印本”等,李侃未允。(以上两段,均见俞国林《梁任公著作在中华书局出版述略》,《仰顾山房文稿》,第153-154页)

陈匡时先生(俞国林采访时拍摄,2012年7月1日)

俞国林:《梁任公著作在中华书局出版述略》,《仰顾山房文稿》,凤凰出版社2020年

2015年,梁氏家族送交中华书局的《梁任公先生年谱长编》22册原抄本(“长编之长编”)得以影印出版,清华大学国学研究院刘东教授作为主编者,在序文中说:

在中华书局的促请下,大约是从一九六二年开始,复旦大学的陈匡时即着手校勘,以便重印大陆版的年谱油印本。这项工作经过了两年多的努力,至一九六四年四月十六日宣告完成,并当即全数寄到了中华书局。所以,细心的读者还不可不察,这个《梁启超先生年谱长编初稿》,或曰《梁启超年谱长编·油印本》,又有个出自陈匡时之手的“陈氏校勘本”,它至今还躺在中华书局的书柜里,而当时只是出于下述的考虑,才未能被书局顺利印行出来。(《又让任公复生一回——序〈梁任公先生年谱长编稿本〉》)

所谓“下述的考虑”,实指前引《卢文迪关于陈匡时整理〈年谱长编〉的说明》(1964年5月8日)中提出的若干理由,中华书局当时决定《年谱》出版“仍请赵丰田先生来最后完成”。

刘东:《又让任公复生一回——序〈梁任公先生年谱长编稿本〉》,《梁任公先生年谱长编稿本》第一册,中华书局2015年

对于“复旦校注本”的结局,事隔多年,时年九十一岁的陈匡时面对访问,坦率谈了自己的一些想法:

(油印本)全部整理好了,就交给中华书局了。当时胡绳武先生和李侃他们大概是那么想,没有像现在合同啊签名啊什么,就通过这样一个关系,让我就参加整理。但是到后来,“文革”来了,工作都暂停了。“文革”结束以后,过了好长时间,(中华书局)才说要编《梁启超年谱长编》的人是梁启超的学生,这个时候梁的那个学生(赵丰田)带了他的学生,出面跟中华书局说他们来整理。在我开始整理的两年过程当中没有出来过,可是“文革”以后呢,他出来了,他的研究生(李国俊)来找我,我也不知道他要整理这个东西。我就把我了解的情况(指上图藏“批注本”)告诉他,没想到中华书局是叫他来继续整理。事实上我整理这个本子,把上面有关的人物、注释等等,花了功夫弄出来的,没想到这个稿子给他们用了,后来两次变成书(指《梁启超年谱长编》1983初版、2009再版)以后,他们一概没有给我。

我们没有定什么制度,所以(出版社)直接就是不理睬我,就这样子。到现在为止,这本书出版了以后,我还没有看到这样。按理来说应该寄给我。

梁启超的这个学生,派了他的研究生来找我了解这个情况,但是没有讲他们接手了这本书,因此就出现了他们出了书我都不知道。(笑)我过去花了力气和功夫在这个上面,没有留下任何痕迹,就是这样子。当时我也就算了,年轻的时候搞的。(陈匡时访谈记录,2024年6月23日)

对照其他资料,此处陈先生的回忆或有微误,中华书局的梁集(包括梁谱)出版项目,在1964年,也就是没到“文革”发生就已被搁置;赵丰田也不是梁启超的学生,而是顾颉刚在燕京大学的学生,是顾推荐给丁文江作助手参与编纂梁谱。据中华书局方面说法,“‘文革’结束后,赵丰田派助手来京,商谈《梁任公先生年谱长编初稿》重新整理事宜,欲独立承担,希望中华提供‘长编之长编’、‘油印本’等,中华未允”(俞国林:《梁任公先生在中华出版始末》,第36页)。平情而论,陈匡时整理本的遗憾结局,不完全取决于其本身的学术质量,也很难归咎于某一具体机构或个人,在政治环境多变、出版条件不成熟的时代,以及受种种说不清道不明的“历史遗留问题”的影响,包括“梁谱”“梁集”在内许多有价值的出版物都曾遭遇形形色色的阻力或困境,经历过漫长而波折的出版(未果)历程。

无论如何,作为中国近代史学界前辈,陈匡时筚路蓝缕、付出辛苦的学术工作值得尊重, “复旦校注本”本身具有的多方面文献学、史料学价值,亦如前述,在此意义上,“至今还躺在中华书局的书柜里”的梁谱“陈氏校勘本”早日重现于天日,无疑是令人期待的事情。承中华书局俞国林先生相告:“梁集、梁谱,原始资料,并未完全保留下来。应该是稍有遗失的。中间经过装箱,运赴湖北五七干校,后又拉回来;再运存王府井,八十年代初重启梁集时是否有外借(不知),1997年底转到现太平桥办公楼地库,后不幸遭大雨内涝,有部分资料被淹(有损坏)。也真是多灾多难。”(2024年7月14日)“复旦校注本”如经历重重“书厄”而能幸存,并再为学界所用,则大善哉!我想,此举不仅出于一解老人“心结”的良好愿望,同样也可以为当代学术守先待后、曲折前进的一个深有意味的见证。

陈匡时先生接受访谈,2024年6月23日

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号