一

1904年,23岁的岩波茂雄(1881—1946)从日本的第一高等学校退学。准确地说,连续两次缺席期末考试后,岩波被一高除名了。当时从中学升学至一高的学生仅6%,其入学者可谓是学生中的精英。岩波自己也是考了两次才考上一高。但到了二年级时,他失望于学校的风气和教学而主动疏远了一高。岩波刚刚考入一高时,学校为了让学生专注学习导入了“全寮制”(学生全员寄宿制),又称“笼城主义”。从一高毕业,也是岩波的同学,战后担任文部大臣的安倍能成(1883—1966)回顾当时校风时说:

“一高的学生大多抱有一高汇集了天下人才的自豪,加之学校为鼓励这种自豪感而为学生提供的宿舍生活,给予青年们集体切磋钻研的机会,从而形成了一种校风,这是不可否认的。这种校风大致的倾向是以皇室为中心的国家主义、爱国主义精神,即以富国强兵为理想,对抗欧美列强,相应地就形成了恃运动竞技的尚武精神,傲世、排他自大的校风,这在至今仍为青年学生喜爱的寮歌《呜呼玉杯》中明显地体现出来。”

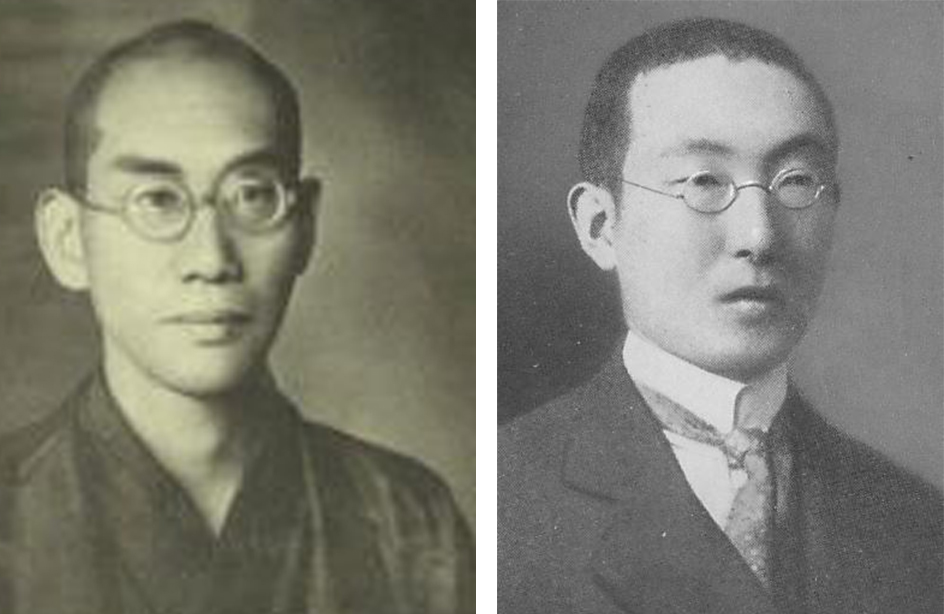

一高时期与友人,岩波茂雄为前排左三,左二为阿部次郎,后排右为安倍能成

当时的寮歌唱到:“浮华小巷,看起来多么渺小……在浑浊的海洋中漂泊的国民啊,由我们来拯救。”一高生非常崇拜“豪杰主义”,所谓“醉枕美人膝,醒握天下权”,其学生运动往往带有激进、粗犷的风格,经常搞“寮雨”(从宿舍楼上小便)和Storm(“暴风”)行动(拉帮结伙,嘶吼着冲进房间,粗暴地搞半夜袭击),对不服从的新生进行铁拳制裁、暴力沙汰、酗酒骚乱也是司空见惯的事情。一高学生的狷狂,也给当时中国留学生留下深刻印象。曾就读于一高预科的浙江籍学生罗宗洛(1898—1978)写道:“一高学生的作风,以朴素豪迈著名。学生都是衣冠不整,在大街昂首阔步,高声歌唱,旁若无人。晚间半夜三更,假装酒醉,以所穿木屐殴打警察。”

1941年的东京神保町书店街附近

事实上,1899年,学生们就向总代会提出了《禁止风暴议案》,但被学生会否决了。“豪杰主义”校风依旧,1900年2月,一高甚至出现了殴打十几名学生,致使一位学生昏迷的事件。有鉴于此,校风改革的议论渐渐兴起。木山熊次郎给《校友会杂志》(1901年1月)投稿宣称,“今日青年之堕落日甚”,“本应明朗率直的自治宿舍,却盛行着怀疑、猜忌之风”。从此以后,“以一高文艺部为中心,潜心自我的个人主义倾向有所抬头,它和笼城主义校风的论者相对立”。

一高时期的岩波活跃于划艇部,这也是甲午战争胜利后,日本军国主义尚武精神在高等学校校风上的反映。他“运动神经发达”,日夜练习,甚至登上了校报。但是,划艇部内部并不团结,岩波写道,“进入运动界,可以说已经不再纯洁了。这里有很多社会的丑陋面。对运动界的腐败,我深恶痛绝”。或许岩波对一高过于理想化,亦或许是受的“腐败”刺激过大,从此岩波从“悲愤慷慨派”转变为“冥想烦闷派”,“进入高等学校,要言之,本以为高等学校的寮生活是难得的生活体验,但与浮世几乎无二。我开始思考‘人生为何’的问题”。于是,岩波“从憧憬到失望,从失望到人生悲观”,成为了一位明治末年的“烦闷青年”。

当时一高的退学率高达10%。但据统计,其中以“学业上的原因退学者”仅占1.4%。其大部分学生是像岩波一样,因人生问题产生的烦闷而退学。1903年5月,比岩波低一届的藤村操(1886—1903)在位于日光的华严瀑布顶的大树上刻写下以“悠悠哉天壤,辽辽哉古今”开头的《严头之感》后投水自尽,年仅16岁。经新闻报道后,引发了社会上的广泛关注。夏目漱石(1868—1916)的小说《我是猫》《草枕》《文学论》对此也有提及。不仅如此,此后4年内相继有185人效仿藤村在华严瀑布投水自尽。“烦闷青年”开始成为一个社会性的现象。

藤村操与《严头之感》

中岛志岳指出,出生于明治维新前后的知识人,如德富苏峰(1863—1953)、杉浦重刚(1855—1924)等往往会通过办杂志、兴舆论的方式,反抗维新元老、藩伐政府,主张“第二维新”。他们关心国家外交方针,将国家的发展与自己的人生目标紧密关联起来。但出生于明治中期的岩波一代人,在青少年期就经历了甲午战争的胜利,不平等条约的废除。此外,历经三十年后,明治维新终于达成了富国强兵、殖产兴业的国家目标。明治国家的神话已经与他们无关。他们这一代人所共有的反而是,无法将个体还原至国家,只能沉入进“内面”的“人生论的烦闷”。所谓“烦闷”,就是“窥视自己的内面表现自己的苦闷的特别之语言”。也就是这一代人,推动了新时期的思想、文学、政治的发展。岩波后来这样回顾道:

“那个时代,以忧国志士自居的书生,承继了‘吾辈不出而如苍生何’的慷慨悲愤,又为‘人生为何物’、‘我从何处来、又向何处去’等问题而内省、烦恼。那个时代,男子以说立身出世、功名富贵为耻;为获得永恒的生命、坚守人生的本意而赴死不辞。”

后来,岩波亲近于各种宗教,如阅读内村鉴三(1861—1930)的《圣经之研究》,参加近角常观(1870—1941)在本乡森川町开办求道学堂,讲释亲鸾上人的信仰等等。但似乎只有托尔斯泰的《忏悔录》让岩波觉得安慰。“仿佛这本书就是为自己写的。”当他读到托尔斯泰的“没有信仰就没有生活”时坦言道,“可以说,这是我思想上的一大转机。我懂得了,人生问题不应该用五十年解决,而应靠永远的信仰才能解决。我感到从这里找到了解决烦闷问题的头绪,感到自己从以往的黑暗世界来到一个光明闪耀的世界。”

二

岩波虽然从一高退学,却让他结识了众多终身挚友。在德语班的同级生中,有日后成为民法学家的鸠山秀夫(1884—1976)、阿部次郎(1883—1959)、美学家上野直昭(1882—1973)、基督教史学家石原谦(1882—1976)。这些人物都是岩波书店的主要作者群,也是岩波茂雄扩充人脉资本的重要媒介。由于岩波从一高退学,他升学至东京帝国大学本科生的路就走不通了。在从一高退学一年后的1905年9月,岩波进入了东京帝国大学哲学科选科。

所谓选科,本是在正科生人数不足、存在接收学生余地的前提下,面向希望修学一部分课程的青年所开设的教育课程。自帝国大学前身的东京大学的时代就开始了选科制度。选科生虽与正科生参加相同的课程和考试,但却被要求不能穿着与正科生相同的制服与帽子、忍受无法进入书库等等歧视待遇。而且,本科生的“毕业”在选科生那里只能称之为“修了”,只有本科生可以被称为“学生”,而选科生只能唤作“生徒”。四高的选科生,日后成为京都学派哲学巨擘的西田几多郎(1870—1945)回顾到,“在高校时代,活泼愉快的回忆不多。大学里也未与先生亲近,也没有朋友,只是默默地每日去图书室,独自读书与思考。完全是自学,也没有打动我的讲义。当时的大学本科毕业生还没有就职难的情况,但选科生就顾及不到了。一毕业就回乡,然后十年之内不复踏入帝都之土。”

西田几多郎与阿部次郎

1908年7月,岩波完成了哲学科伦理学专修的学业,毕业论文是《柏拉图的伦理说》。此后,岩波通过一高同学阿部次郎的妻子的介绍,入职了神田高等女学校。但他仍未适应体制化的生活。“当时,为理想而奔忙的我不满学校的经营方针,也曾想过开办私塾,可左思右想之后,还是认为像我这个连信仰也没有的人,应离开除误人子弟之外,别无其他可能的教育界。”对一高的疏远、选科生的经历,再加上体制内的教育者的生活,并未使得岩波的“烦闷”减轻,于是他认真思考起未来的事业。经过前辈的指点与友人的协商,岩波选择了做旧书店。这就是岩波书店的诞生。1912年9月,在开业之际,他寄给亲朋好友的致辞中写道:

“鄙人为摆脱无激情生活之束缚,且为免误人子弟之不安与苦痛,辞去教职,求一介市民之生活,求早已冀望之独立自营之境地,创办下列书店,经营新刊图书杂志及旧书买卖。

借鉴以往身为买主之诸多不快经历,以诚实真挚之态度,尽力为大家谋求便利。希望作为独立市民,度不虚伪之生活。欲以不才之身及贫弱之资,步入艰险世路,披荆斩棘,在自己之领域开拓出一片新天地。深知必会遭遇诸多困难,为实现鄙人新生活中极少之理想,恳请给予同情、帮助,幸甚之至。”

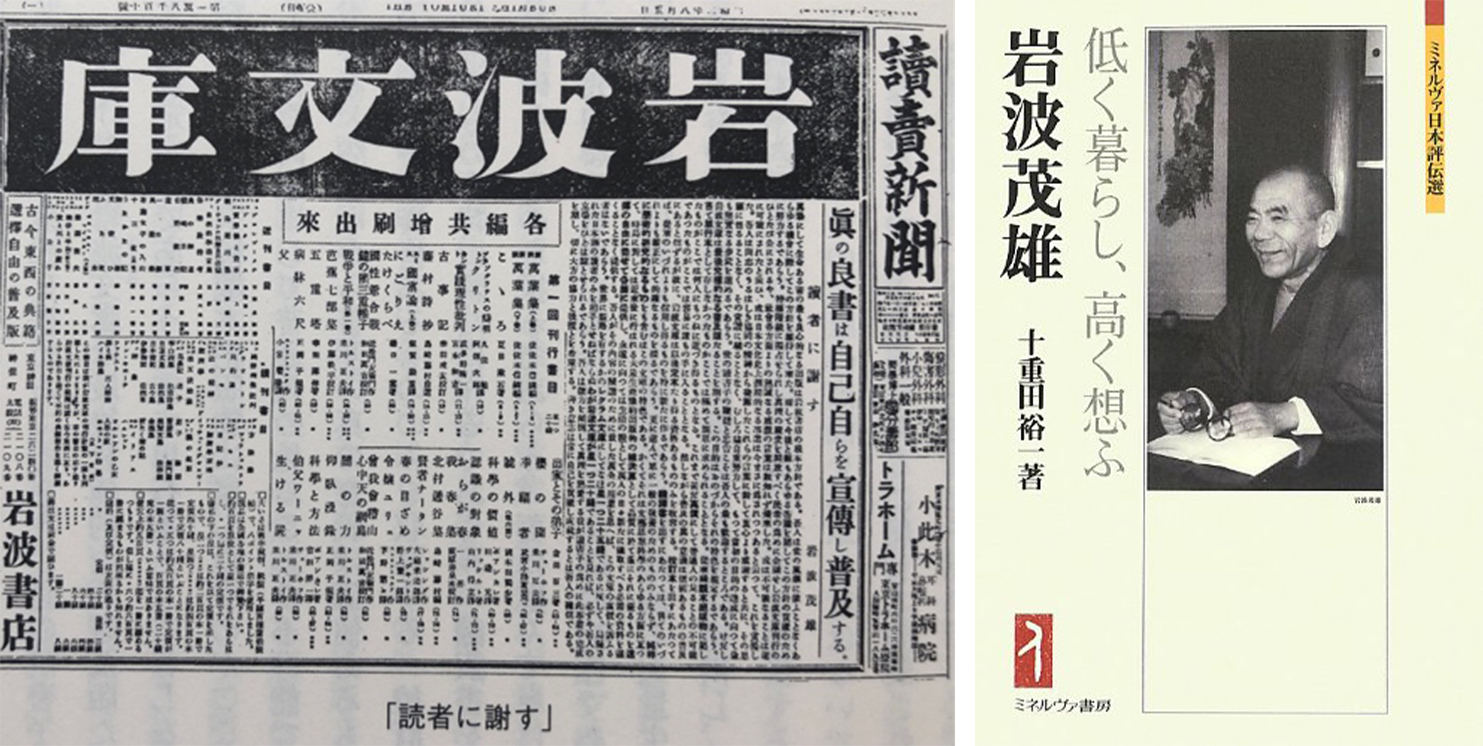

1918年的岩波书店与《岩波茂雄传》

短短几行字中,岩波两次提及“独立”与“市民”的生活权利,应该说是与明治那种“立身出世”,即追求名誉与地位的人生观毫无关系了。它反映了一种不属于任何国家或者组织,要凭借自己的双手支撑自己的生活的“独立自尊”之气概。至于为何会选择出版业作为职业,竹内洋认为岩波的一高经历与东京帝大的选科生身份非常重要。“岩波茂雄既身处学历贵族之中,也活跃于其周边人物(中退、选科)之中。处于边界的位置为岩波和执笔者之间带来了理解但疏远的双重效果。这种双重性对于岩波文化的建立是真正重要的。(在理解的基础上)由于疏远化的存在,岩波对执笔者非常照顾和尊敬。又因为处于同一理解圈之中,这一点又保证了他对执笔者的照顾和尊敬的文化内在性。”

评论家浦松佐美太郎也记录下了岩波的轶事。“在东京商科大学左右田喜一郎(1881—1927)的哲学集中讲座上,秃着头穿着和服的岩波茂雄每次都按时出席。这场讲座内容的难度很大,中退者众多,但岩波在这三天里一直非常热情地听讲。‘那个年纪大的听讲者是谁?他能听懂这么难的课程吗?他这么喜欢这个课吗?’当时听讲的学生们有着这样那样的议论。”后来浦松与岩波熟知之后,问起岩波当时的事情:“之前,左右田在某间教室开展特别讲座的时候,我看到过岩波非常热情地听讲的样子。我便问岩波对那种学问是否有兴趣。然而他回答说并不是那样的。他听不懂讲座的内容,但左右田是他尊敬的学者,他在拜托左右田将他的书交由岩波书店出版。作为出版社的主人,聆听自己所尊敬的作者的讲座,接触他的人格是自己的义务,所以他才会每天参加。那个时候,我真的觉得岩波茂雄是一个很了不起的人。”

相关的参考资料

岩波与执笔者的这种关系掩盖了文化资本向经济资本直接转换的事实。如果在岩波面前说他“擅长赚钱”的话,一定会惹怒他。他辩解道:“我并没有以赚钱为目的,但客观上我又确实赚到了钱。我的生活实际上非常简素。”对于以追求纯粹知识来获得象征性利益的文化贵族们而言,既非单纯商人也非单纯文化人的岩波茂雄的存在是必要的。在这方面,岩波茂雄不上不下的边缘学历“帝大选科生”确实是一个优势。

竹内洋继而指出:“不管过去还是现在,出版业都是一个依靠人脉的行业。岩波茂雄的出版业同样建立在与其相适应的网络之上。通过先前接触过的一高的人脉,岩波得以建立起与夏目漱石等人的联系网络。岩波能够顺利进入出版业,亦得益于这种社会关系资本。”

三

但事实上,岩波书店最早的出版业务与商业利益并无关系。反而是出于对友人的纪念,岩波书店出版了许多英年早逝的一高前辈的遗稿集。例如鱼住影雄的《哲芦遗稿》。鱼住影雄生于1883年,1906年从一高毕业后考入东京帝大德文专业,1909年升入研究生院研究康德哲学,在夏目漱石主编的《东京朝日新闻》文艺栏有多篇评论发表。然而不幸的是,1910年,他感染伤寒去世,年仅27岁。1914年,安倍能成等好友与岩波商量,收集鱼住影雄的遗作集结出版,全书分三大部“论文”“杂篇”“消息”(书信),共954页。安倍在“凡例”中介绍道:“鱼住亡故后不久,友人商议后决定出版遗稿。友人们凑集了资金。在搜集鱼住遗稿的过程中,也非常想将其书信集纳入其中。但奈何其量过大,导致资金不足以出版。我等想将此作品作为鱼住一生最高之纪念。不仅是在友人之间,也期待世上有心之人可以阅读,于是与书店开业的友人岩波商议,将资助转交岩波书店总体发行五百部,供有意者使用。序言中也有提及,大作之所以出版完全得益于岩波的理解。”

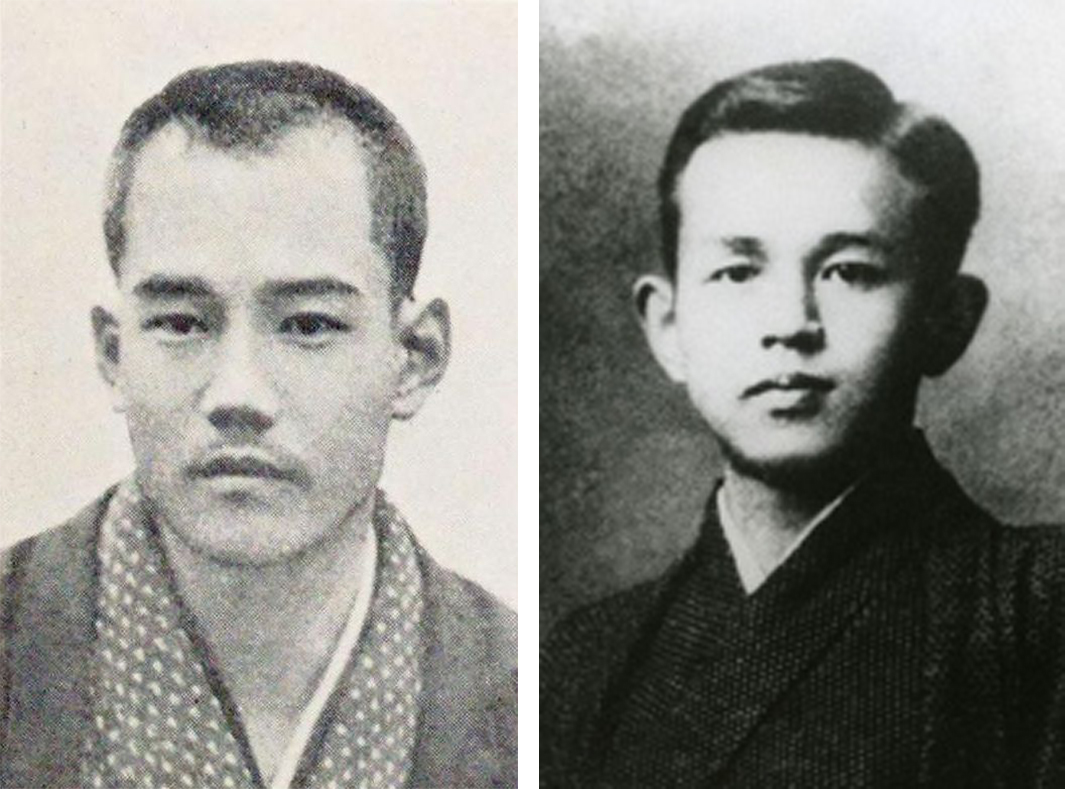

鱼住影雄与石川啄木

在日本文学史上,鱼住影雄由于被石川啄木(1886—1912)的名篇《时代闭塞之现状(强权、纯粹自然主义之最后及明日之考察)》(1910年8月)所引用,其影响随着啄木的知名度而提升。但啄木变得广为人知也是因为中野重治(1902—1979)等无产阶级文学家的重视。在战前,由于对左翼文学的压制,啄木也是寂寂无名的作者。战后日本的言论自由化以后,啄木与鱼住才被重新评价。换言之,在战前,岩波书店的出版纯粹出于一高友人之间的情谊,并无利益考量。

1916年,由中勘助与安倍能成编辑的《山田又吉遗稿》出版。山田又吉与鱼住影雄同岁,出生于大阪一富商之家,考入东京帝大哲学科后,研究中世纪的基督教神学思想,但1913年罹病身亡,年仅30岁。《山田又吉遗稿》中的“凡例”说明,“山田又吉长逝后,遗族与友人商谈之结果,决定编辑此书分发友人。山田君生前著述不多。除书信外,有(东京帝大)文科大学毕业论文《霍尔特之研究》。但是,山田君生活诚实,回顾其书信消息中所言之物,本书作为纪念山田君之作并不遗憾。”在具体分工中,中勘助、安倍能成与久保勉翻译了其英文的毕业论文,出版由岩波负责,资金由山田又吉家族提供。

这样由岩波书店出版的遗稿还有《宿南昌吉遗稿》(1912)。作为一个新兴的出版社,最开始选择将遗稿集作为主营业务并不常见。虽然,出版者与作者关系十分重要,例如尾崎红叶(1868—1903)的砚友社与阳春堂之间的关系。但尾崎作品的销量与品牌价值是一目了然的。在岩波书店与遗稿集之间,这样的功利关系并不明显。岩波作者群之间更在乎的,反而是个人之间的情谊。正如安倍所言“鱼住不在以后,我们更加寂寞”。作为怀念友人的纪念,才有了出版的动机。一般而言,作为企业行为,追求盈利是无可厚非的。但岩波茂雄经历过明治末年那种“豪杰主义”与“烦闷”的思想体验,鄙视功名利禄。盈利并非他思想与行动的唯一动机,于是才有了岩波书店重视“友谊”的一面。岩波与作者群的私人友谊,被双方都看做宝贵的财富。

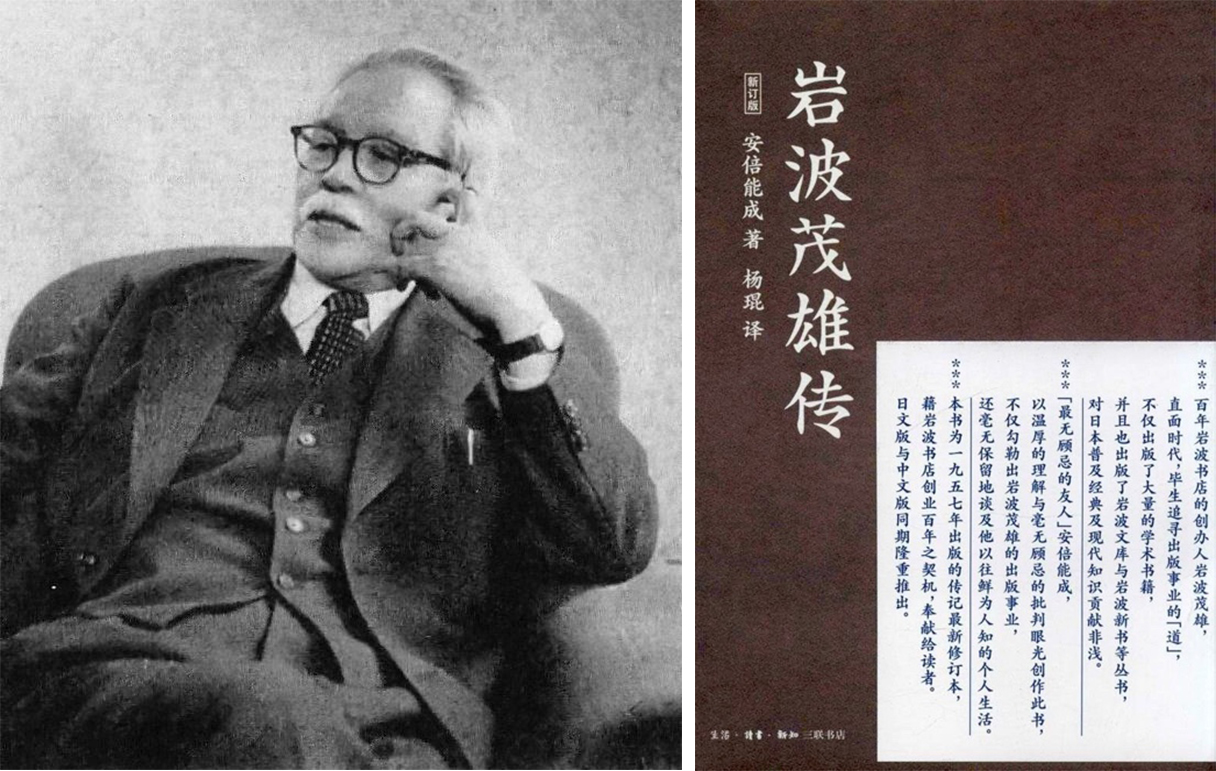

安倍能成及其《岩波茂雄传》

事实上,如今,由安倍能成撰写的,作为岩波茂雄正传的《岩波茂雄传》(1957年)也是这种友谊的产物。1946年,岩波逝世。安倍整理了岩波的遗稿,撰写岩波传记也是因为“自己年事已大,恐有不测”,而紧急写作。安倍执笔的特点是,不仅对岩波作为公众人物的一面加以重视,还对岩波私生活进行大胆地披露。在第三章《家庭生活》中,安倍不仅介绍了岩波的夫妻关系,还涉及到了其婚外恋的情况。红野谦介指出,这是因为作为安倍一生的友人,他将喜欢卖弄康德的岩波作为“人间”来加以诚实的理解。即,他具有“自然的感性的”情动的一面,也具有与之对抗的“理性的道德的”实行者的一面。顺便说一句,这里所说的“喜欢卖弄康德的岩波”,是岩波有句口头禅,即康德在《宗教哲学》所说的“Du kannst,denn du sollst”(你能够,因为你应该)。

后来,岩波自己有过这样的解释:“我语言学得不是很好,所记得的德语恐怕只有这一句了。我也不懂这句话哲学上或者学问上的深刻意义。一般的说法是,Sollen(实在)即kennen(所知)。我的解释就是,‘当可为之是应该为之’。我现在还记得,这是荻原井泉水君在寄宿寮的灯罩上刻下的一句话。我四十年来的经验是,当应该为之的时候,就可以为之,且一定能成。”

四

1915年10月,岩波书店的“钱袋子”《哲学丛书》横空出世,“一时间开创了哲学、或者说哲学书的流行时代”。当时有位收购旧书的商贩就记载道:“文艺书找新潮,哲学书找岩波,社会科学书找改造。”后来,岩波书店被冠以哲学书“肆”,其根本原因也在于该丛书。不仅如此,此套丛书的收益也帮助岩波书店捱过了关东大地震后的经济萧条,是岩波书店确立其出版业地位的最重要系列丛书。该丛书出版时,正值第一次世界大战爆发的第二年。据岩波自己说,“此时正值我国思想界的混乱时期,我想这种混乱来自于哲学的贫乏,出版丛书的目的正是为普及一般哲学知识”,“倭铿、柏格森、泰戈尔,思想界的送迎亦极繁忙。这虽然值得我们庆幸,但要使得我们思想界明确其实质的意义,必须涵养接受此思想之基盘。近来此丛书之刊行正是此时代之要求。不幸的是,此前的书都是一知半解的小册子,或挂羊头卖狗热的商贩者。市场上此类作品比比皆是。本丛书杜绝这种迎合浅薄的理解”。事实上,夏目漱石就批判过这种现象,在其著名演说《我的个人主义》(1914年11月)中,他提及“最近流行的柏格森也好,倭铿也好,西方人动不动就提他们,日本人也就盲从,跟着起哄。况且那个年代只要说这是西洋人说的,那就不管什么一律盲从,还自以为神气得很”。

关东大地震时期的神保町;《漫步神保町》

岩波强调,《哲学丛书》的“首要目的在于,以最简约之形式,且最平明之语言略述哲学诸部门最近之知识,推荐江湖思想界有兴趣之人置本书于案头。惟望以此可以向读者提供坚实且精确的知识基础。且执笔著者皆新进气锐学者,最敏感炽烈的学者良心之士,虽然其名声尚未被世人所知,但其实力可谓是不输于大家。原谅本人有一片之志,极尽所能达成之”。

《哲学丛书》的作者群几乎都是岩波在一高时期的友人和师长。其编辑是阿部次郎、上野直昭(1882—1973)及安倍能成,担任顾问的教授有波多野精一(1877—1950)、西田几多郎、朝永三十郎(1871—1951)、桑木严翼(1874—1946)等。在刊行的十二卷中,有纪平正美的《认识论》、速水滉的《伦理学》,田边元的《最近的自然科学》、宫本和吉的《哲学概论》、安倍能成的《西洋古代中世哲学史》、石原谦的《宗教哲学》、阿部次郎的《伦理学的根本问题》、上野直昭的《精神科学的基本问题》、阿部次郎的《美学》、安倍能成的《西洋近世哲学史》、高桥穰的《心理学》,和高桥里美的《现代哲学》。

从以上的作者群可以看出,执笔者往往都在明治末年从东京帝大毕业,是当时正值而立之年的新进学者。岩波的眼光十分独到,“说起哲学,当时的情况是,书中如果没有像井上哲次郎、中岛力造等专家的序言就卖不出去。为了反抗这样的风潮,新进气锐之士深感要必要将哲学的教养向一般人普及,以实力而写作。他们都是我等的好友”。在当时的哲学界,新旧两代学人处于更新交替之际。一个有意思的事例是,青年哲学秀才,《善的研究》作家西田几多郎拜访东京帝大的井上哲次郎,想在东大谋求教授一职被拒绝。后来,他转任至京都帝国大学,开创了有名的京都学派。当时的田边元也寂寂无名,在东北帝国大学理学部当任讲师,后来也成为京都学派的领军人物。

桑木严翼与田边元

当时岩波预计《哲学丛书》能卖一千部就不错了。但实际上,为全部十二卷准备的纸张,在发行第二、三卷时就用完了。1917年5月的广告显示,《认识论》与《伦理学的根本问题》增印至第6版,《最近的自然科学》与《逻辑学》是第5版,《宗教哲学》是第3版。销量最大的是速水滉的《伦理学》,至1926年卖了7万5千册,至1941年卖了9万册,在岩波在世期间,销量达18万册之多。不过,与《哲学丛书》所宣扬的理想主义相反,《伦理学》的畅销是基于非常实用主义的原因。因为,在1923年高等学校的文科教育中,哲学概论成为了必修课,《伦理学》被用作参考书和教科书。此外,《哲学丛书》的其他卷也经历了20次左右的再版。

岩波后来回顾当时的情形说到,“哲学等尚未流行之时,其本身就有一种自信。今日社会思想动摇之烈,根本原因是缺乏哲学思想,缺乏常识。(略)以此(《哲学丛书》)为契机,当时的哲学被特别关注,是划时代的。这是最早哲学在社会上引起普通人的兴趣。当时哲学并不是营销的对象。但我觉得这对社会来说非常有必要所以才去做,并不是为了卖书而去做”。由此可知,岩波的经营动机仍然是基于康德所谓的“你能够,因为你应该”的使命感。

安倍分析《哲学丛书》成功的原因时指出,“在日本的读书界,当时开始兴起了对文化和哲学的兴趣。针对十九世纪后期的蔑视哲学、偏重科学的情况,‘回归康德’的新康德派,即西南学派的文德尔班、李凯尔特,马堡学派的柯亨、那托尔卜等的哲学,立足于康德的批判主义,在大力倡导其认识论要素的同时,促进了作为文化自我批判的文化尊重哲学,以及尊重认识主观的观念论哲学在日本哲学界的流行,没料到岩波恰好抓住了这一机遇”。

五

关于明治·大正的思想史·哲学史转向,丸山真男有过更细致的分析。在他看来,明治时代代表性的哲学是井上哲次郎的“民族道德论”。“它是明治维新之后的日本,面对西欧化波涛的急剧袭击,为了寻求自己的国家以及民族的同一性(national identity)而拼死努力在道德层面上的表现。”但他们鼓吹调子越高,学术价值就越低。

从明治末年起,“文化史”逐渐替代了“道德论”。文化史作为一种思想史的方法论,其代表性学者是村冈典嗣(1884—1946)、和辻哲郎(1889—1960)与津田左右吉(1873—1961)。村冈典嗣的《本居宣长》(1911),立足于伯克(August Boeck)的“认识的再认识”这种文献学的方法,以及横亘在本居宣长的古道、古学的基底之中的假定而成书的。和辻哲郎则是受海德格尔的解释学影响,其研究重点,与政治思想和社会思想相比,更多地是放在文学、造型艺术、戏剧(如歌舞伎等)领域中。1930年之后,他把这一独特的伦理学理论运用到日本思想史领域中,把“尊王思想”当作日本传统的一个核心。

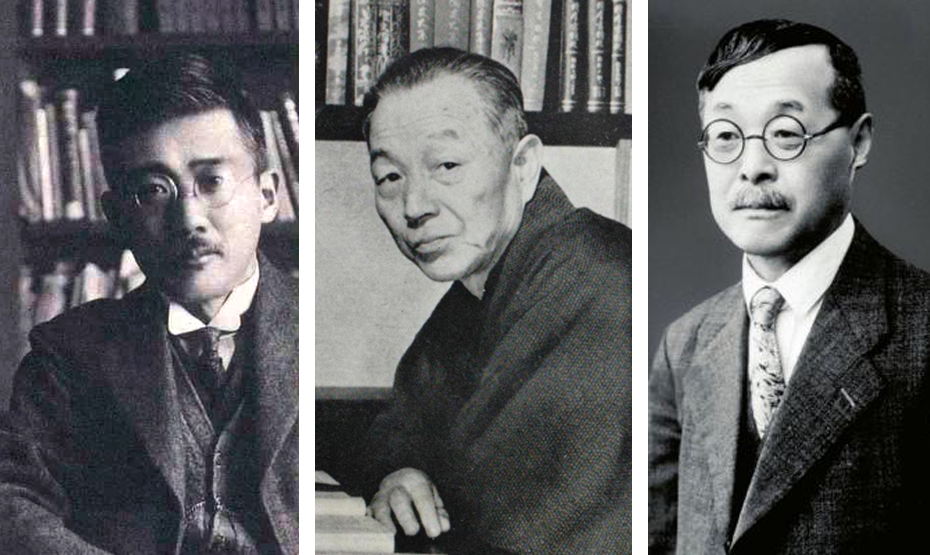

村冈典嗣、和辻哲郎与津田左右吉

津田左右吉的特点是,他不再把日本思想史当作“学派”和“教义”的历史,而是把所谓的国民的“真实生活”,也就是在与每一时代的文化里扮演了主要角色的阶级(宫廷贵族、武士、平民等)的日常生活态度的关联中,在自然观、人生观、恋爱观、政治观等条目之下,来把握的各时代的思潮。因此,一方面,大多数儒学家和佛教思想家的教义、哲学,被津田看成与国民的“真实生活”几乎没有关系的知识分子书本上的知识和纸上思辨的产物,给予了很低的评价;另一方面,在此之前那些完全被忽视的在庶民中流行的物语、川柳、戏歌等,作为广泛的材料开始被大量地运用,零散地表现出的时代思潮被描绘了出来。

村冈典嗣、和辻哲郎与津田左右吉这三位大正时期思想史·哲学史的领军人物,恰恰是与岩波书店关系极为密切的学者。他们的著作由岩波书店出版自不必说。和辻哲郎的德国留学也受到了岩波的经济资助,归国后也是岩波书店的品牌栏目“岩波文库”、《思想》杂志的主导者。津田左右吉的《古事记及日本书纪的研究》(1924)被禁售,其《神代史的研究》(1924)、《日本上代史的研究》(1930)和《上代日本的社会及思想》(1933),因触犯出版法第二十六条,即“出版意欲篡改政体、紊乱国宪的文件图画时”被起诉。岩波也同时被起诉,做了长时间的法庭辩护。津田后来也写道:“遭到牵连、一同成为被告之后,岩波又请律师,又让人做了合计一千多页的各种印刷品,提交给法庭,所有一切都被他承担下来。我从年轻时起,就受到各种各样人的各种各样的关照,但从未受到过如此的关照。这种用感谢等等常见的话语无法表达的心情,至今依然。”

《读卖新闻》的岩波文库广告;《岩波茂雄》

竹内洋指出,许多人认为岩波具有“发掘出一流人物的直觉力”。虽然岩波“具备那样的直觉力”是既定的事实,但这只是一种“本质主义”(朴素人间主义)的解释。岩波的“直觉力”是由一高和东京帝大的同窗人脉关系网所培养和打磨出来的。事实上,岩波经常一收到原稿,便去请求其信赖的关键人物进行评价。作为岩波的重要助手,其女婿小林勇(1903—1981)这样描述道:

“在出版社工作的人,并非具备各种各样的知识。甚至可以说这里聚集了一堆什么都不懂的人。那么,自然会出现出版书籍时该如何选择的问题。因此,出版者的人品就会成为问题。出版者必须具备谦逊和诚实的品质,而不能去追求个人利益。只要遵守这一基本的准则,即便自己不具备知识学识,也自然会得到他人的帮助。从优秀的人那里获得建议并加以执行,那么就能获得各个领域优秀的顾问朋友。岩波茂雄正是一个拥有这种条件的人。”

小林勇;《物語岩波書店百年史》

根据布尔迪厄的说法,资本是价值增值的过程,它既包含货币这样的经济资本、通过教育与训练实现的人力资本、也包含教养这样的文化资本。人力资本属于个人,文化资本则存在于家庭和学校之中,而社会关系资本则蕴含在社会关系中,是通过朋友和熟人等社会关系获得的资源。所谓社会关系资本,是“由相互认识和相互承认为基础的,与多少有点制度化的各种持续性关系网络有密切联系的,现实性的或潜在性的资本的总体”。

在社会关系资本中,真正重要的并不是“知道什么”(what you know),而是“认识什么人”(who you know)。与经济资本、人力资本这样通过有意识的投资来获得收益不同,社会关系资本是通过同窗或者同个俱乐部的成员等等这样的关系所伴随而发生的。社会关系资本能够促进信息的流通,能够作为人情和关系后台以发挥其社会信用凭证作用。同时,它也是经济资本和文化资本倍增的驱动器,能够扩展人际网络并不断增殖。

安倍具体分析过岩波的人脉圈。“一高时期的挚友阿部次郎、上野直昭、安倍能成是岩波工作上的商量对象,并在工作上帮助他。上野参与了很多初期的美术、音乐书籍的出版;阿部次郎的主要著作都全部由岩波出版;小宫丰隆在夏目漱石死后出版其全集时与岩波结识,渐渐成为朋友。阿部、小宫、安倍、上野离开东京后,茅野仪太郎、高桥穰、藤原咲平等成为岩波的商量对象。再后来,商量对象是年轻的和辻哲郎。再往后到了昭和年间,从京都进京的三木清与店员小林、吉野相互配合,参与出版的策划和业务。这期间,哲学方面有西田几多郎、波多野精一、田边元、和辻哲郎;历史方面有津田左右吉;社会科学方面,继法学的鸠山之后,有田中耕太郎、我妻荣;经济学方面有小泉信三;自然科学、数学有冈田武松、高木贞治等人,他们的力作大多由岩波出版,并就各种事宜给予了岩波忠告、劝告和指导。

吉野源三郎曾说,岩波有嗅出一流人物的直觉,这与小宫说岩波嗅觉准确是一样的,这也是岩波的一种独特的商业才能。岩波在充分发挥这种直觉、确保老友的同时,又不断获得新的老师、知己,将众多的优秀出版物输送到社会。而且,这种友情关系成为与作者关系的根干,使岩波书店枝繁叶茂,理所当然地成为巩固岩波书店并使之旺盛发展的第一原因。但这未必缘于岩波有意识的谋划,它是由于岩波独特的人格气质自然形成的。岩波茂雄与岩波书店的神话,也正通过一高时期的教育与成长,在“友谊·出版·生意”的关系中,利用布尔迪厄所谓的经济、人力与文化资本的融合与创新而形成的。

(本文为东华大学人文社会科学基地培育项目“近代日本研究”阶段性成果,由澎湃新闻首发。)

参考文献

竹内洋,《教养主义的没落:精英学生文化的变迁史》,李凯航译,上海文艺出版社,2025年待刊。

安倍能成,《岩波茂雄传》,杨琨译,生活·读书·新知三联书店,2014年。

丸山真男,《日本政治思想史研究(修订译本)》,王中江译,生活·读书·新知三联书店,2022年。

尹敏志,《东京蠹余录》,广西师范大学出版社,2020年。

鹿岛茂,《漫步神保町 : 日本旧书街通史》,杜红译,文化发展出版社,2020年。

中島岳志,《岩波茂雄:リベラル·ナショナリストの肖像》,岩波書店,2013年。

紅野謙介,《物語岩波書店百年史(1): 「教養」の誕生》,岩波書店,2013年。

村上一郎,竹内洋(解说),《岩波茂雄と出版文化 : 近代日本の教養主義》,講談社,2013年。

十重田裕一,《岩波茂雄 : 低く暮らし、高く想ふ》,ミネルヴァ書房,2013年。

小林勇,《惜櫟荘主人 : 一つの岩波茂雄伝》,講談社,1993年。

Pierre Bourdieu. (1980). Le capital social Notes provisoires. Actes de la Recherche en Siences Sociales, (31), pp2-3.

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号